Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг. Зуев Георгий Иванович

«МАТЕМАТИЧЕСКИХ, НАВИГАЦКИХ И МОРЕХОДНЫХ ХИТРОСТНО НАУК УЧЕНИЮ БЫТЬ»

В конце XVII столетия Российское государство, наделенное несметными природными богатствами, продолжало оставаться феодальной державой, отставшей в своем экономическом развитии от ведущих стран Западной Европы. И тому были довольно веские причины. Оторванность от морей затрудняла ее торговые и культурные связи с другими странами, создавала постоянную реальную угрозу вторжения на ее территорию иноземных захватчиков. Извечные враги России – соседние прибрежные государства – это прекрасно понимали, считая, что пока страна будет лишена независимого выхода на морские просторы, она не сможет проводить самостоятельную государственную политику.

Полностью осознавал это и молодой русский царь. Главной целью своей внешнеполитической деятельности он сделал борьбу за выход к Балтийскому и Черному морям. Умело используя сложившуюся к концу 90-х годов XVII века международную обстановку и благоприятное соотношение сил, позволявшее создать антитурецкую коалицию (Россия, Польша, Австрия и Венеция), государь решил начать военные действия против Турции, а затем отвоевать исконные русские прибалтийские земли у Швеции.

В 1695 году Петр I предпринял свой первый поход на турецкую крепость Азов, которая закрывала выход русским торговым судам в Азовское море по реке Дон.

Российские сухопутные войска дважды штурмовали крепость, но добиться успеха не смогли. После нескольких кровопролитных и весьма неудачных приступов на крепостные стены Азова от огромной русской армии осталась одна треть личного состава.

27 сентября 1695 года, в ночь, осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли назад по левому берегу Дона. Впереди обозы – за ними – остатки войск, в тылу – два полка генерала Гордона. Шли по обледенелой земле, с неба валил снег, буйствовала вьюга. Солдаты – босые, в летних кафтанах – уныло брели по безбрежной равнине, покрытой ранним снегом. За войском постоянно следовали стаи голодных волков, наводя страх на обессиленных воинов.

С дороги Петр написал в Москву князю-кесарю: «Мин херц кениг… По возвращении от невзятого Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галисты, галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш государев, святейший Ианикит, архиепископ прешпургский и всея Яузы и всего Кукую патриарх с холопьями своими, дал Бог, в добром здравии. Петр».

Так, без славы, окончился первый азовский поход. После сокрушительной неудачи царь лишь на короткий срок задержался в Москве и тотчас уехал в Воронеж, куда со всей России начали сгонять рабочий и ремесленный люд. По грязным осенним дорогам в город потянулись многочисленные обозы. Строились верфи, бараки для рабочих, амбары для строительных материалов. На стапелях заложили 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера. Зима выдалась лютой. Люди сотнями гибли и убегали с проклятой каторги. Их ловили, заковывали в железо. Пронизывающий до костей ветер раскачивал на виселицах тела казненных.

Чтобы не идти в Воронеж, в деревнях мужики калечились, рубили себе пальцы. Приказам Петра I противилась вся православная Русь. Пришли антихристовы времена! Возмущались крестьяне: «Волокут на новую и непонятную каторжную работу!» Ругались помещики, выплачивая деньги на строительство морских судов и выделяя для царских причуд крепостных крестьян. Поля в тот год стояли незасеянными, хлебные амбары пустовали.

Трудно начинался новый XVIII век. И все же, несмотря на все это, первый флот был построен. 18 июля 1696 года русская сухопутная армия и военные корабли вынудили турецкий гарнизон Азова, лишенный поддержки с моря и блокированный с суши, капитулировать.

Эта победа вывела Россию на берега Черного моря. Но для закрепления успеха требовалось создание более мощного отечественного регулярного военного флота. Считая его организацию делом государственной важности и неоднократно повторяя всем своим оппонентам, что «сие дело необходимо нужно есть государству по оной пословице: что всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», царь принудил Боярскую думу вынести историческое решение: «Морским судам быть», с этого события началась история регулярного российского флота.

Строительство флота в стране в конце XVII – начале XVIII века пошло такими темпами, что новые военные корабли вынуждены были стоять в гаванях из-за нехватки офицеров и матросов для укомплектования судовых команд. Император спешно направил посольских служивых людей за границу для вербовки в тамошних портах «добрых моряков». Одновременно целые полки отборных гвардейцев по велению Петра I срочно превращались в матросов, а рекрутский набор для нужд флота производился преимущественно в губерниях, прилежащих к морю, озерам и большим рекам. Иностранцы критически относились к энергичным действиям царя, уверенно считая, что русский солдат на сухом пути превосходен, но к морской службе малопригоден. Для подобных суждений существовали достаточно веские основания. Россия испокон веку являлась страной континентальной и никогда морских границ не имела. Русский народ не питал особой любви к морским путешествиям и опытом вождения судов, тем более военных, не обладал. Нелюбовь русских к морю была непреодолима. Однако, по твердому убеждению царя, молодому российскому флоту требовались свои национальные кадры морских офицеров и корабельных специалистов. И вот вскоре не боярским приговором, а лично государевым указом велено пятидесяти дворянским отпрыскам собираться за море, осваивать морское дело и навигацкие науки, учиться математике и кораблестроению.

В 1697 году три партии стольников отправились в Венецию, а четвертая группа молодых дворян выехала для обучения морскому делу в Лондон и Амстердам.

В домах именитых русских бояр «стон стоял и плач великий». Великое горе! Государь указал недорослям дворянским отбывать за рубеж, где, прости Господи, по-нашему и говорить-то не умеют!

Постигать там какое – то таинственное ремесло – навигацкую науку и умение водить корабли в бою. Царь повелел не возвращаться в Россию до тех пор, пока чада их не получат свидетельства о пригодности к службе морской. При этом они должны пройти практику на судах да поучаствовать в сражениях морских. И это еще не все. Пребывание недорослей в заморских краях будет проходить за собственный кошт. Кряхтели бояре, в голос выли боярыни. Но как ослушаться царя, если тот за невыполнение своего указа грозил лишить чинов и вотчин?..

Вослед молодым дворянам за рубеж отбыл и сам государь со свитой. В составе Великого посольства, возглавляемого генерал-адмиралом Ф.Я. Лефортом, боярином Ф.А. Головиным и дьяком П.В. Возницыным, Петр I находился под именем бомбардира Михайлова.

Ох и круто заворачивал самодержец всея Руси! Неспокойно было на Москве. Иноземная зараза настойчиво проникала в полусонное царство столицы. Бояре, духовенство и все православное поместное дворянство страшилось перемен, удивленно внимало, как быстро и жестко внедрялись новые планы царя Петра. Вздыхали: «Живем без страха Божия! В бездну катимся!»

Царя не узнавали даже приближенные к нему люди – зол, упрям, весь в заботах и планах. В Воронеже и на Дону быстрым темпом строились верфи. Корабли, галеры и брандеры закладывались на стапелях. Деяниям императора противилась вся Россия. В народе роптали: «Воистину, пришли антихристовы времена!»

Перед своим отъездом за границу император поручил правление государством князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. Ему был присвоен титул Князя Кесаря и Его Величества.

Царь относился к князю как обычный подданный к государю. Из Амстердама в Москву Петр писал Великому Кесарю: «…Которы навигаторы посланы по вашему указу учиться, – розданы все по местам… Иван Головин, Плещеев, Кропоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меншиков… при которых я обитаю, отданы – одни в Саардаме, другие – на Остинский двор к корабельному делу… Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Сенявин пошли на корабли в разные места в матрозы; Арчилов поехал в Гаагу бомбардирству учиться… А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут… но мы намерения их переменили, велели им идти в чернорабочие, на Остадтскую верфь…»

Вернувшиеся в 1699 году стольники строго экзаменовались самим царем на военном корабле, стоявшем на якоре неподалеку от Воронежской судоверфи. Результаты оказались малоутешительными – из общего числа направленных в 1697 году за рубеж детей дворянских «экзерцицию» по морским наукам выдержали только четверо. Первый опыт направления молодых дворян обучаться морскому делу за границей не дал ожидаемых результатов. Во-первых, боярские дети не владели должными знаниями математических (цифирных) наук, обязательных для освоения сложных морских дисциплин; во-вторых, не имели ни малейшего представления об иностранных языках. Кроме того, для людей с подобной общеобразовательной подготовкой срок пребывания за границей оказался явно недостаточен.

Все это окончательно убедило царя Петра в необходимости организации в России собственного специального учебного морского заведения для подготовки в его стенах национальных кадров морских офицеров и корабельных специалистов. Посетив в 1698 году Лондон, царь еще тогда приказал подобрать для будущей Навигацкой школы хорошего преподавателя математики и морских наук. Ему представили профессора Абердинского университета Генри Фархварсона, охотно принявшего предложение русского царя и согласившегося не только преподавать математику и морские науки, но и организовать новое морское учебное заведение в Москве.

Уведомляя о своем решении Князя Кесаря, Петр I с сомнением сообщал: «…Одно меня беспокоит – Фархварсон сей, как и его помощник Гвын, кои для преподавания в Навигацкой школе выписаны, ни одного слова по-русски не знают. Переводчики же наши переводить толком учебники не могут…»

Князь Кесарь, прикрыв глаза тяжелыми веками, поудобнее уселся на лавке в углу Гербовой палаты и продолжал внимательно слушать царское послание, которое монотонной скороговоркой читал ему дьяк Виниус: «Мин херц Кениг,

Брюса направляем мы в Англицкую землю, в Лондон, дабы какие ни на есть книги математические и навигацкие закупил и еще добрых учителей мореходных хитростных наук на службу к нам взял. Думаем мы указ учинить, чтобы школу навигацкую учредить в Москве. Посему боярские и дворянские дети все дни здесь по кабакам шляются, а науку знать не хотят. А быть той школе в башне, что поставили мы в честь Лаврентия Сухарева полка… И о том, мин херц, присмотри. Питер».

И вновь по кривым немощеным улицам Москвы поползли слухи. Зря, видно, подьячего, что на паперти у Спаса на Крови письма подметывал, казнили жестоко. Верно писано было: «Антихрист ныне является. Все на лицо антихристово строят, миру кончина пришла, если того антихриста не избыть добре, став с крестом ему напротив!»

Именитые люди, поглаживая окладистые бороды, поглядывали на чудное строение, возводимое на манер корабля. Дом рос буквально на глазах москвичей. Пристраивались замысловатые галереи второго яруса, выводили восточную пристройку – «нос судна» и западную – «корму». Посредине «вздорным манером» взметнулась ввысь башня-«мачта». Да не с крестом на верхушке, а с двуглавым орлом – гербом российским.

Слухи возбуждали обывателей, их фантазия, восполняя недостаток сведений о происходящих в столице событиях, оборачивалась вымыслами и преувеличениями. Кто-то напрягался, измышляя, чтобы продемонстрировать якобы свою причастность к событиям, недоступным «простому» человеку, кто-то добросовестно пересказывал услышанное в кабаке, на торжище, ибо всякому приятно хоть на несколько минут оказаться в центре внимания толпы. Молва стоустна и безлика, но в основе слухов всегда лежат пустая болтливость и некомпетентность. Комплекс строений Сухаревой башни закончили возводить в 1701 году. 14 января того же года царь подписал указ об основании в России первой светской школы, положившей начало обучению математическим наукам и их применению для навигации.

Высочайший указ об основании Школы математических и навигацких наук, составленный самим Петром I, являлся не только официальным распоряжением об основании в Москве учебного заведения по подготовке профессиональных специалистов для морского флота, но и регламентировал различные аспекты его работы. Приводим текст петровского указа, сохранив стиль и орфографию подлинника, передающие аромат той далекой и довольно суровой эпохи:

«Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, ревнуя древле – бывшим Трекоправославным Пресветлосамодержавнейшим Монархом, премудро управляющим во всяком устремлении Государствие Самодержавия своего и иным в Европе ныне содержащихся и премудро тщательно управляемых государствий Пресветлодержавнейшим Монархом же и Речи Посполитые управителем, указал Именным Своим Великого То сударя повелением, в Государстве Богохранимыя Своея Державы Всероссийского Самодержавия: на славу Всеславного Имени Всемудрейшего Бога, и своего Богосодержимаго храбропремудрейшего царствования, во избаву же и пользу Православного Христианства, быть Математических и Навигацких, то есть мореходных, хитростно наук у сепию. Во учителях же тех наук быть Английския земли урожденным: Математической – Андрею Данилову сыну Фархварсону, Навигацкой – Степану Гвыну, да Рыцарю Грызу; и ведать те науки всяким в снабжении, управлением во Оружейной палате Боярину Феодору Алексеевичу Головину с товарищи, и тех наук ко учению усмотря избирать добровольно хотящих иных же паче и вопринуждением; и учинить неимущим во прокормление поденный корм усмотря арифметики или геометрии ежели кто сыщется отчасти искусным, по пяты алтын в день, а иным же по гривне и меньше, рассмотрев коегожда искусство учения: а для тех же наук определить двор в Кадагиеве мастерские палаты, называемой большой полотняной и об очистке того двора послать в мастерскую ггалату постельничему Гавриле Ивановичу Головину Свой Великого Государя указ, и, взяв тот двор и усмотрев всякия нужные в нем потребы, строить из доходов от оружейныя палаты.

Подлинный указ за скрепою думного дьяка Автонома Иванова».

Таким образом, первоначально в соответствии с указом Навигацкую школу предполагали основать в большой полотняной палате двора в Кадашеве, в Замоскворечье, где предписывалось сделать необходимые пристройки. Однако Андрей Данилович Фархварсон посчитал, что выделенные под учебное заведение помещения малопригодны и довольно тесны. Они действительно оказались совершенно неудобны для занятий по астрономии, да и располагались в значительном отдалении от основных государственных учреждений и канцелярий.

Английские профессора, прибыв в Москву, не зная языка, растерялись и проявили полную беспомощность при обустройстве школы и организации в ней учебного процесса. Это продолжалось до тех пор, пока за практическую организацию дела не взялся энергичный дьяк Оружейной палаты Алексей Александрович Курбатов. По его предложению и убедительным доводам Петр I 23 июня 1701 года, спустя 5 месяцев после официального основания учебного заведения, отвел школе Сухареву башню со всеми ее строениями и земельным участком. Новое здание вполне удовлетворило профессора Фархварсона. Оно располагалось на возвышенности, в «пристойном месте, где можно горизонт видеть, сделать обсерваторию и начертание и чертежи в светлых покоях». Все второе полугодие 1701 года ушло на возведение пристройки к Сухаревой башне «верхния при школе палаты» и на составление плана и расписания занятий будущих воспитанников Навигацкой школы.

Император принимал активное участие в делах организации и становления первого российского военно-морского учебного заведения. Вместе с профессором Фархварсоном Петр I составил устав Навигацкой школы и утвердил ее конкретные задачи. Безусловно, основными предметами изучения в Школе являлись морские науки, но одновременно с ними предполагалось изучать также комплекс иных предметов. Таким образом, Навигацкая школа в первые годы своего существования числилась, в силу необходимости, учебным заведением, выпускающим, кроме моряков, учителей, геодезистов, архитекторов, инженеров, артиллеристов, гражданских чиновников, писарей и «добрых мастеровых».

В архиве сохранилась записка русского царя. В ней он повелевал тогда «…детей учить: 1. арифметике; 2. геометрии; 3. приему ружья; 4. навигации; 5. артиллерии; 6. фортификации; 7. географии; 8. знанию членов корабельного гола и такелажа; 9. рисованию; 10. на произволение танцам для пастуры».

Сретенская, или Сухарева, башня построена в северо-восточной части Москвы на земляном валу, окружавшем в те времена столицу. От нее начиналась дорога в Троице-Сергиеву лавру. Ранее на этом месте располагались Сретенские городские ворота с воинской заставой. Кроме караульной, здесь же находилась мытная изба для сбора пошлин с проезжающих. По всему валу тянулись строения стрелецких слобод. Во время стрелецкого бунта на валу разместился полк Лаврения Панкратовича Сухарева. Полковник не только не участвовал в военном перевороте, но добровольно перешел на сторону юного Петра, охранял его на всем пути следования в село Преображенское и в Троицкую лавру. По имени командира преданного царю полка башня и стала называться Сухаревой.

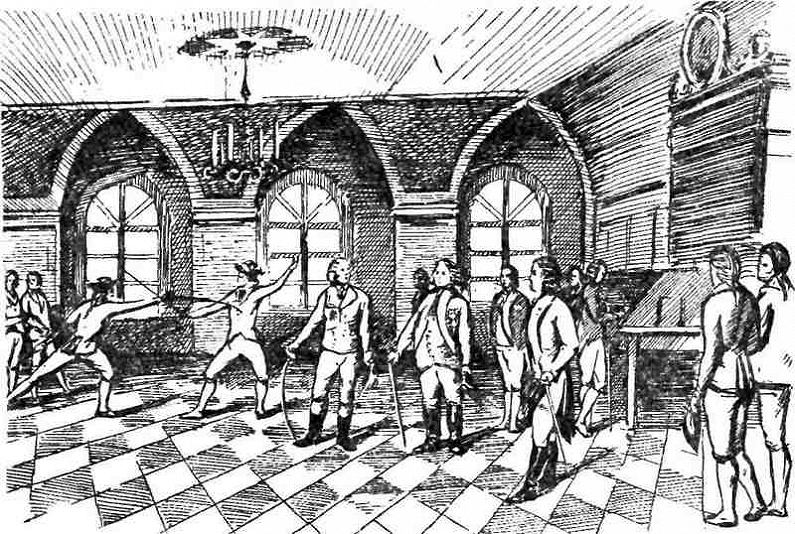

Если верить легенде, то Петр I, одержимый идеей строительства регулярного флота, специально распорядился придать очертаниям старых Сретенских ворот и Сухаревой башни вид корабля с мачтой. Галереи второго яруса представляли собой шканцы (верхнюю палубу), восточная сторона – корабельный нос, а западная – корму. На башне установили часы с боем. В третьем ярусе башни располагались классные комнаты Навигацкой школы и «рапирный» зал, где воспитанники занимались фехтованием. В нем усатый иноземец с повадками мушкетера обучал курсантов секретам «шпажной игры». При этом он не уставал повторять им, что только шпага может помочь благополучно выйти из любого трудного положения. Занятия «рапирной наукой» в школе поощрялись, и за фехтование ученикам прибавлялось «изменение против других жалования».

Соратник Петра I Яков Брюс в верхнем ярусе Сухаревой башни, возвышающемся над уровнем реки Москвы более чем на 100 метров, оборудовал обсерваторию и наблюдал с учащимися движение небесных светил.

Знающий 14 ремесел, в числе коих самым любимым являлось токарное, царь Петр предусмотрел планами Навигацкой школы овладение ее воспитанниками рядом рукотворных профессий. На верхнем этаже Сухаревой башни специально организовали учебно-производственную мастерскую.

Посещая Школу математических и навигацких наук, присутствуя на ее уроках, Петр I всякий раз поднимался по каменной лестнице башни в токарную, чтобы полюбоваться на работу ученика «Цифирной» школы Андрея Нартова.

Посасывая глиняную трубку, царь с удовлетворением наблюдал за точными действиями 15–летнего мастера-самородка. Заготовка зажата в патроне станка. Обеими руками юноша крепко держит резец, осторожно подводит его к заготовке и ведет вдоль изделия, стараясь придать ему необходимую форму.

Сделать это было нелегко: стоило сильнее нажать или скосить резец – и вещь навсегда испорчена. Несовершенными были токарные станки в начале XVIII века.

Бывая на Сухаревке, царь непременно наведывался к Нартову. Придирчиво осматривал его работу, задавал вопросы. Сам показывал, как нужно точить. Когда в 1712 году двор переехал в Петербург, Петр не забыл о Нартове, взял к себе личным токарем.

Так начиналась карьера известного российского мастера-универсала, изобретателя-исследователя Андрея Константиновича Нартова – ученика Школы математических и навигацких наук.

С западной стороны к Сухаревской башне пристроили деревянный амфитеатр. В нем тогда хранился «маскарадный» кораблик, названный «памятником-миротворцем». В торжественных случаях, в дни великих побед русского оружия этот кораблик обычно возили по Москве с распущенными парусами и боевыми знаменами.

Первым профессором и фактическим организатором Навигацкой школы в Москве стал Генри Фархварсон. Петр I пригласил его на русскую службу как известного шотландского профессора математики Абердинского университета – именно так его представляли российские историки, изучающие деятельность Морского кадетского корпуса. На самом же деле это не соответствует действительности.

Профессор Петербургского государственного морского технического университета А.Н. Холодилин, изучив отечественные и британские архивные документы, опубликовал в газете «Андреевский флаг» (1992. № 6) статью. В ней он утверждал, что Генри Фархварсон был довольно молод, когда русский царь в 1699 году познакомился с ним в Англии. В то время он числился лишь начинающим преподавателем математики в одном из колледжей Абердина и, конечно же, едва ли мечтал о том, что когда-то станет профессором, да еще в далекой и неведомой России. Петр I, с его удивительной прозорливостью и умением оценивать людей, все же пригласил Фархварсона преподавателем математики в московскую Навигацкую школу, предложив ему, согласно контракту, жалованье в размере 100 рублей в год, хорошую бесплатную квартиру, кормовые деньги и, кроме того, 50 фунтов стерлингов за каждого ученика, под его руководством успешно окончившего курс математических наук.

Существует несколько версий написания фамилии Фархварсона как на английском, так и на русском языках. До сих пор в нашей стране она писалась как Фарварсон. И действительно, глухой звук «х» в английском языке практически не произносится. Однако не следует забывать, что кандидат на профессорскую должность был шотландцем, в их языке звук «х» всегда четко акцентируется и подчеркивается при произношении. Профессору А.Н. Холодилину удалось найти архивные документы с собственноручной подписью математика, в том числе – его четкие росписи на денежных документах. В них по-русски обозначена его фамилия – Фархварсон. Обрусевший шотландец сменил имя Генри на Александр Данилович.

Генри Фархварсон в августе 1699 года прибыл на корабле в Архангельск вместе со своими молодыми учениками Стефаном Гвином, 15–летним юношей, и 17-летним Ричардом Грисом. Первый до самой своей смерти в 1720 году успешно сотрудничал с А.Д. Фархварсоном, а Ричард Грис решил вернуться в Англию. По дороге на родину в январе 1709 года его убили разбойники на Нарвском почтовом тракте.

Числясь учителем математики, Фархварсон преподавал в Навигацкой школе также навигацию и геодезию. Подготовленные им в Москве специалисты работали впоследствии не только штурманами, но и геодезистами.

Кроме преподавания профессор много времени и внимания уделял методической работе в учебном заведении, являлся автором учебной литературы и пособий. До наших дней в архивах сохранились его авторские рукописи и методические материалы по навигации. При его прямом участии составлена «Генеральная карта Каспийского моря». Им написана книга по геометрии – «Эвклидовы элементы» и «Книжица о сочинении и описании сектора шкал». Английский историк В. Райен обнаружил в Британском музее рукописный учебник кораблевождения, составленный А.Д. Фархварсоном в 1703 году. Обнаруженная рукопись является одним из первых учебников по морской дисциплине в русской истории.

Являясь прекрасным методистом и педагогом, профессор Фархварсон подготовил многих специалистов, в коих так нуждались тогда Россия и ее военно-морской флот. До 1715 года он выпустил 50 первых русских навигаторов, часть из которых прошла практическую стажировку в Англии.

Согласно именному Государеву указу Навигацкой школе следовало состоять в ведении Оружейной палаты, у боярина Ф.А. Головина, одного из приближенных царя Петра. Вначале его деятельность, главным образом, всецело посвящалась флоту. Он нанимал иностранцев на русскую службу, обеспечивал и контролировал строительство морских судов, был назначен начальником вновь образованного Воинского морского приказа. Если Оружейная палата была в 1547-1711 годах центральным учреждением Российского государства, ведавшим изготовлением, закупкой и хранением оружия, то Воинский морской приказ являлся организацией, в ведении которой по распоряжению Петра I находились все дела по комплектованию личного состава флота. В 1699 году, после смерти Франца Лефорта, Головин назначается генерал-адмиралом и становится первым российским кавалером ордена Александра Невского.

14 января 1701 года высочайшим указом царя Петра об основании Школы математических и навигацких наук генерал-адмирала Головина назначили ее государственным попечителем. Правда, в силу своей занятости он часто перепоручал обязанности по руководетву учебным заведением энергичному и опытному дьяку Оружейной палаты А.А. Курбатову. Он-то и посоветовал Петру I привлечь к преподаванию в школе молодого талантливого русского математика Леонтия Филипповича Магницкого.

Русский математик и педагог Магницкий родился 9 июня 1669 года в Осташковской слободе Тверской губернии. Самостоятельно изучив грамоту, способный юноша воспитывался в ИосифоВолоколамском монастыре, чей настоятель, оценив его незаурядный талант и тягу к знаниям, определил отрока на учение в Московскую славяно-греко-латинскую академию. Изучив там в совершенстве латинский и греческий, а вне академии, по собственной инициативе также немецкий, голландский и итальянский языки, Леонтий Магницкий, самостоятельно овладел математическими науками в объеме, далеко превосходящем уровень элементарных арифметических землемерных и астрономических познаний. После встречи и беседы с русским самородком Петр I, также не раздумывая, назначил его преподавателем арифметики, геометрии и тригонометрии школы математических и навигацких наук. В 1715 году Магницкий стал ее непосредственным руководителем и заведующим учебной частью. Все годы жизни талантливого русского педагога и ученого отданы трудам в Навигацкой школе.

Государь всегда доброжелательно и особенно милостиво относился к Магницкому, почитая его глубокие познания и всестороннюю образованность. По отзыву одного из современников, профессор Навигацкой школы слыл «сущим христианином, добросовестным человеком, в нем же лести не было». Царь пожаловал Магницкого деревнями, приказал выстроить ему в Москве дом и даже благословил образом. За энциклопедические знания и природный талант император называл Леонтия Филипповича «магнитом» и впредь приказал ему писаться Магницким. Однако, высоко оценивая ум и талант русского профессора, Петр I установил ему жалованье значительно меньшего размера, чем иноземным преподавателям.

Леонтий Магницкий является автором первых отечественных учебных пособий, математических и мореходных таблиц. Всемирно известный труд ученого «Арифметика», изданный в Москве в 1703 году, огромным для того времени тиражом (2400 экземпляров), содержал пространное изложение «числительной науки», важнейшие для практического приложения разделы элементарной алгебры, арифметики и алгебры к геометрии, понятия о вычислении тригонометрических таблиц и о тригонометрических вычислениях. Книга содержала необходимые морякам начальные сведения по астрономии, геодезии и навигации. «Арифметика» Магницкого вызвала интерес к математическим наукам у будущего академика М.В. Ломоносова, писавшего впоследствии о книге талантливого отечественного педагога: «Арифметика сия для меня явилась „вратами учености“». Среди воспитанников Леонтия Филипповича Магницкого известны такие выдающиеся питомцы Навигацкой школы, как Н.Ф. Головин – будущий президент Адмиралтейств-коллегии, И.К. Кириллов – обер-секретарь Сената, прославленные геодезисты И.М. Евреинов и Ф.Ф. Лужин, первыми выполнившие натурные съемки местности районов Камчатки и Курильских островов, С.Г. Малыгин, Д.Л. Овцын и С.И. Челюскин – участники 2-й Камчатской экспедиции, капитан-командор А.И. Чириков, астроном А.Д. Красильников, ученый-географ и картограф Ф.И. Соймонов и многие другие.

Классы Навигацкой школы во главе с ее руководителем Леонтием Магницким продолжали успешно работать и после того, когда в октябре 1717 года по велению Петра I в Петербурге организовали Морскую академию. Л.Ф. Магницкий умер на 71 году жизни в Москве. Погребен он в церкви Гребенской Богоматери, что за Никольскими воротами. На углу Лубянской площади и Мясницкой улицы и по сей день находится надгробный камень, на котором сыном этого выдающегося деятеля флота и отечественной науки высечена следующая надпись: «В вечную память Леонтию Филипповичу Магницкому, первому в России математики учителю, здесь погребенному мужу любви к ближнему нелицемерной, благодаря ревностного жития чистого, смирения глубочайшего, великодушия постоянного, нрава тишайшего, разума зрелого, обхождения честного, прямодушия любителя, подчиненным отцу любезному, обид от неприятелей терпеливейшему, по всем приятнейшему и всяких обид, страстей и злых дел силами чуждающемуся… Наукам изучился дивным и неудобовероятным способом… именованный прозванием Магницкий и учинил российскому благородному юношеству, учителем математики, в котором звании ревностно, верно, честно, всепрележно и беспорочно служа и пожив в мире 70 лет, 4 месяца и 10 дней 1739 года октября 19 дня, оставя добродетельным своим житьем пример оставшим по нем, благочестно скончался».

Согласно царскому указу, в Навигацкую школу «велено было принимать детей дворянских, дьячих, подьячих, из домов боярских и других чинов, от 12 до 17 лет». Указ состоялся. Школу открыли и… поступило в нее всего 4 человека. Темные слухи и злая обывательская молва сделали свое дело. Родовитые Солнцевы-Засекины, Хилковы и Урусовы не пожелали пускать своих чад в новую светскую школу. Царский указ оскорблял старые боярские роды, ибо велено детей дворянских посадить за один стол с детьми подьячих, дьячих, церковнослужителей, посадских, дворовых, солдатских и отроков других недостойных чинов. Придумали – отдать любимое чадо в руки ненавистных иностранцев, в товарищество к холопам, в светскую школу, где за «шалость» «дитя» могли принародно высечь. Тогда и в 18 лет дворянин почитался еще «неразумным младенцем», получившим вполне достаточное для дворянина образование у сельского дьячка, которого недоросль, как наставника, и в грош не ставил. Словом, опять антихрист в ход пошел, недаром люди говорят: «мерзостен Богу, кто учит геометрию».

Суров во гневе был Петр Алексеевич – государь российский. Загремели новые указы, угрожавшие ослушникам «потерянием чести и живота», на всех городских воротах, в больших селах вывесили списки не явившихся на смотр, а всякому сообщившему об уклонившемся от призыва в учение обещалось все имение виновного. Сверх того, «для избежания потворства и личных отношений» царь разрешил доносителям являться прямо к нему, что раньше практиковалось только в доносах о важных государственных делах и о неправом решении суда.

С опаскою и оглядкою потянулись дворянские недоросли вместе с разночинцами и холопскими детьми в Морскую школу, в «проклятую» Сухареву башню к иноземцам на обучение. Уже в 1702 году в Навигацкую школу приняли 200 человек.

Генерал-адмиралу Ф.А. Головину профессор Фархварсон докладывал, что в школу набран полный комплект «учеников – охотников всяких чинов, из коих 180 человек учатся арифметике, 10 человек учат алгебру и готовы совершенно в геометрию». После сведений о числе и качестве учебных инструментов, необходимых школе, в рапорте сообщалось, что «нынешние люди из всяких чинов и пожиточные, узнав этой науки сладость, отдают в школу детей своих; другие же взрослые недоросли, рейторские дети и молодые из приказов, приходят с охотою не малою учиться».

Через несколько лет «комплект» учащихся Навигацкой школы увеличили до 500 человек. В классах учебного заведения на школьных скамьях сидели рядом потомки Рюрика и дети простолюдинов и постигали морское дело.

Бюджет Школы математических и навигацких наук, составлявший 22 459 рублей, 6 алтын и 5 денег, содержал расходные статьи на жалованье учителям, кормовые деньги учащимся, на школьные расходы и на содержание за границей учеников, успешно окончивших полный курс учебного заведения.

Ученики Навигацкой школы обеспечивались форменной одеждой, довольно дорогой и более «роскошной», чем форма учащихся других военных школ. Так, полный комплект форменной одежды воспитанника школы обходился казне в начале XVIII столетия в 14 рублей 25 копеек, в то время как комплект обмундирования одного ученика Артиллерийской школы, пошитой из сермяжного сукна, стоил всего 1 рубль 35 копеек.

Школьная программа предусматривала обучение воспитанников арифметике, геометрии, тригонометрии, навигации плоской, навигации меркаторской, сферике, астрономии, математической географии и ведению шканечного журнала под названием «диурнал». Некоторым ученикам, из тех, кто оказался поспособнее, преподавалась еще и геодезия.

По словам современников, в Навигацкой школе англичане не всегда добросовестно и старательно относились к своим обязанностям, во всяком случае в первое время существования учебного заведения. «Учат чиновно; в тех случаях, когда англичане загуляют или по своему обыкновению по часто и по долгу проспят, тогда учит Магницкий, который все время находится в школе и всегда старается не только ученикам охоту привить к учению, но и к доброму поведению». «А Грыз и Гвын, хотя и навигаторами написаны, до Леонтия науками не дошли». Английские преподаватели недолюбливали Магницкого, «видя в школах его управление, и он, Магницкий, видя неудовольствие англичан, просил освободить его от школы, на что согласия не последовало и приказано было о всех случаях, бывающих в школе, до приезда Ф.А. Головина доносить в Оружейную палату, куда, усмотрев заботу Магницкого о порядке, призывали англичан и уговаривали не ссориться с Магницким».

Преподавание в Навигацкой школе организовали так: ученики, «познавшие» арифметику, после экзамена у Магницкого переводились в следующий класс – в класс «Геометрия», затем в «Тригонометрию» и т. д. От Магницкого воспитанники школы переходили к англичанам, они также вели обучение по классам-предметам: «Плоская навигация», «Навигация меркаторская» и так далее. По завершении курса обучения преподаватели подавали в Оружейную палату списки «готовых к практике».

Неграмотных, разумеется, первоначально обучали читать и писать. Поэтому класс «Русской грамоты» получил название «Русская школа», по аналогии с классом арифметики, называвшимся «Цифирною школою».

Занятия чтением шли общепринятым для Руси порядком. Они начинались с освоения азбуки, продолжались Часословом, Псалтырем и заканчивались «гражданскою печатью». Степень успеха каждого воспитанника в освоении премудрости чтения обычно соразмерялась с числом заученных им книжных страниц.

Воспитанники низших сословий, разночинцы, изучившие грамоту и арифметику, обычно этим заканчивали свое учение и трудоустраивались писарями на должностях в Адмиралтейство, помощниками к архитекторам, аптекарям и тому подобные должности. Дети же дворян («шляхетские») из Русской и Цифирной школ переводились в высшие классы Навигацкой школы для дальнейшего обучения. Большинство учащихся этой подгруппы оканчивало школу за пять-шесть лет. Однако среди них числились и такие, кто в каждом классе сидел по два-три года и выпускался из Навигацкой школы после 10-11-летнего пребывания в ней.

Ученикам петровского времени обучение давалось непросто, ибо сама система преподавания являлась довольно громоздкой, в полном смысле схоластической, включавшей новый, особый и не всегда понятный научный русский язык. Часто оказывалось, что значительную долю времени при изучении того или иного предмета занимало заучивание совершенно бесполезных и бессмысленных пустых наукоподобных определений и фраз. В первые годы существования школы к этому еще обычно добавлялось плохое знание учителями-англичанами русского языка. Их лекции и объяснения зачастую бывали малопонятными не только учащимся, но и чиновному люду.

Спрашивает, например, профессор Магницкий:

– Что есть арифметика?

Ученик должен бойко ответить:

– Арифметика, или числительница, есть художество честное, независтное и всем удобопонятное, многополезнейшее и многохвальнейшее, от древнейших же и новейших, в разные времена являвшихся изряднейших арифметиков, изобретенное и изложенное.

– Коликогуба есть арифметика практика?

– Есть сугуба. 1. Арифметика Полетика, или гражданская.

1. Арифметика Логистика, не ко гражданству токма, но и к движению небесных кругов принадлежащая и т. д.

В соседнем классе учеников опрашивает англичанин Грыз:

– Что есть навигация плоская и в каких местах, обретающихся на земле, употребляется она?

Необходимо было четко зазубрить ответ:

– Ни что же ино именуется навигация плоская, но токмо кораблеплавание прямолинейное на плоской суперфиции моря, и употребляется оное от всех нынешних навклеров в бытность их близ экватора, зело преизрядно и правильно; а в наших европейских государствах в дальних путешествиях по морю заподлинно на оное надеяться невозможно, потому что сие кораблеплавание в употреблении своем разумеет полусуперфицию земную быти плоским квадратом, а не шаровидным корпусом…

Указом Петра I в 1710 году задачи Навигацкой школы значительно расширили. С этого периода она стала дополнительно готовить преподавателей для открывшихся в России военных (артиллерийской и инженерной) и «цифирных» школ. Этим же указом устанавливались новые нормы кормовых денег для выплаты учащимся Навигацкой школы. Правда, денежное пособие выплачивалось лишь только беднейшим ученикам, за которыми не числилось крестьянских дворов. В начале этому контингенту воспитанников платили 3 копейки в день, а затем, в зависимости от успехов в учебе, при переходе в высшие классы кормовые деньги увеличивались до 10-12 копеек в день. На получаемые кормовые деньги некоторые беднейшие ученики ухитрялись содержать не только самих себя, но и своих родителей, справлять свадьбы и даже, накопив изрядные суммы, покупать дома. Однако, наряду с выплатой кормовых денег, в школе существовало наказание в виде вычетов определенных сумм из жалованья «за леность и нерадивость». Таких воспитанников Школы математических и навигацких наук, особенно тех, кто «засиделся» в классах, часто ждало и более суровое наказание: их, как правило, списывали в солдаты или матросы. Обычно всем ученикам периодически проводили так называемые смотры. Их проводил генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, назначенный царем после смерти в 1706 году Ф.А. Головина заведовать делами Навигацкой школы.

Ф.М. Апраксин, сподвижник Петра Великого, русский государственный и военно-морской деятель, много сделавший для становления и развития отечественного флота, являлся тогда главным начальником Адмиралтейского приказа, а в 1717 году назначается царем первым президентом Адмиралтейств-коллегии.

Резолюции генерал-адмирала по результатам смотра оставались всегда лаконичными и суровыми для ленивых и нерадивых воспитанников: «В солдаты», «В матрозы», «В артиллерию». Иногда смотры в школе проводил сам царь. В архиве сохранились собственноручные пометки императора в списках детей знатных особ: крестами, кругами, двумя крестами – таким образом Петр I обозначал, кто куда назначен.

Приговор государственных лиц, проводящих смотр воспитанникам Навигацкой школы, являлся всегда окончательным и выполнялся неукоснительно, несмотря на попытки некоторых родовитых и знатных фамилий выручить из беды «несмышленое чадо».

Правда, бывало, что царь изменял свое решение и отменял наказание. Об одном подобном случае до нас дошел следующий анекдот. После очередного смотра воспитанников школы царь за нарушение дисциплины и неуспеваемость отчислил из учебного заведения нескольких отпрысков знатных фамилий, приказав определить их в черные работы на строительстве объектов Петербурга. В числе наказанных царем учащихся значились и два племянника самого графа Федора Матвеевича Апраксина, генерал-адмирала и президента Адмиралтейств-коллегии. Он же в то время числился попечителем Навигацкой школы, ближайшим другом царя и его родственником (младшая сестра Апраксина – Марфа Матвеевна – была замужем за царем Федором Алексеевичем). Приватная беседа Апраксина с царем в Москве не изменила принятого решения. Виновников этапировали в новую столицу и приставили к работам по забиванию свай под пеньковые амбары на Мойке. Тогда генерал-адмирал решил все же выручить своих недорослей и добиться прощения виновникам довольно оригинальным способом. Он прибыл в Петербург, узнал, когда Петр I должен посетить Коломну и осмотреть площадку, где возводились амбары для хранения пеньки. Взору царя, прибывшему на строительство, открылась необычная картина: у котлована, где рабочие забивали сваи под фундамент, на водруженном шесте висел парадный мундир графа Апраксина с многочисленными орденами и его Андреевская лента. Сам же легендарный генерал-адмирал, раздетый до пояса, усердно забивал огромные сваи под фундамент строения вместе с наказанными недорослями. Очевидцы вспоминали, что царь Петр крайне удивился увиденному и вынужден был принародно сделать замечание своему любимцу и родственнику:

– Федор Матвеич, ты адмирал и кавалер, зачем же вбиваешь сваи, позоришь себя и награды свои?

– Государь, – якобы отвечал Апраксин, – здесь бьют сваи мои племянники и внучата, а я что за человек? Какое я имею в роде преимущество? Кавалерии и мундиру бесчестие я не принес, вон они висят на шесте!

Говорят, что «военная операция» генерал-адмирала удалась, царь понимал юмор, любил находчивых людей и простил виновных.

Воспитанники Школы математических и навигацких наук всегда хорошо обеспечивались учебными пособиями. Каждому под расписку выдавалась «Арифметика» Магницкого, включавшая под своим названием геометрию и тригонометрию, астрономию и навигацию. Воспитанник получал также экземпляр плохого перевода на русский язык записок профессора Фархварсона по навигации, таблицу логарифмов, изданную специально для Навигацкой школы в 1703 году церковной типографией в Москве. Задачи в классе решались на «распилованных» каменных столах (аспидных досках) «каменными перьями» (грифелями). Комплект учебных инструментов учащегося обычно содержал «шкилы» (координатные и навигационно-логарифмические линейки), «радиусы» (градштоки – приборы для определения высот светил), «секторы» и полуторафунтовые «квадранты» (угломеры – очень точные приборы для определения широт и долгот). Выдавались также «ноктурналы» (приборы для определения времени по звездам «Урзы малой» и «Урзы большой» (Малой и Большой медведицы)), готовальни и циркули.

Обеспечение воспитанников школы учебниками считалось бы вполне достаточным, если не учитывать плохой перевод некоторых из них. Ряд учебников содержал настолько плохой перевод основного текста, что его смысл оставался загадкой даже для самых усердных и хорошо успевающих учащихся. Посудите сами и попробуйте разобраться в описании погони за неприятельским кораблем: «Посмотрите прилежно при восхождении солнца, невозможно ли единого тамо корабля получить, с тем восточным ветром (един парус един парус) близко при нас так лежит он лавсерт телюверт збак боордс – галсен, которой лежит южно через штром, я вижу его здесь около низости, как есть он от нас посади его при компасе прямо зюйде веста. Слушай искусной человек к руеру, пусть падет фока и гроте зеель и примчи бакбордс галсен сюды, вытолкни фоор и гроот марзиил, пусть падет ваш безанс, учреди гроот и фоор марзиил, опусти ваше блинде… Стереги хорошо у руера, так прямо так, наш корабль бежит зело скоро через воду, и мы набегаем его жестоко…»

Каково было малограмотным курсантам первого набора постигать азы морской науки? Разве можно, прочитав подобную абракадабру, что-либо понять, а затем принять единственно правильное решение для преследования вражеского корабля? Вероятно, недаром после зубрежки таких переводных опусов у воспитанников вполне естественно возникали мысли о дезертирстве из школы или о скорейшем переводе в солдаты или матросы. Правда, к чести куратора учебного заведения графа Ф.А. Головина, да и самого императора, эти изъяны в обучении своевременно заметили и ликвидировали. В классах школы появились пособия и книги, изданные на русском языке сначала в Амстердаме, а затем в России.

Во время пребывания Петра I в Голландии издатель Тессинг предложил организовать в Амстердаме русскую типографию. Царь дал согласие и распорядился направлять готовую печатную продукцию в Россию. У Тессинга в то время работал талантливый белорусский студент Коневский, организовавший впоследствии свою собственную русскую типографию, где печатались неплохие переводы морских учебников, книг по математике, истории, географии и архитектуре. Первыми двумя книгами, напечатанными в типографии Коневского в Амстердаме в 1699 году на русском языке, были ученая монография «Введение во всякую историю» и «Краткое введение в арифметику». В 1701 году на русском языке вышло сочинение Авраама де-Графа. Работа включала таблицы логарифмов с арабскими цифрами, склонений солнца и меридиальных часей. В предисловии к книге ее переводчик Коневский писал, что «это первая на русском языке книга, учащая морскому плаванию вкратце и совершенно, рядовым чином. А баче: Математика, Космография, Геометрия и География неумолкоша. Здесь всяк обрящет ищущей премудрости, много зело полезная».

Дипломат и дипломатия по учению Ману (I тысячелетие до нашей эры). Интереснейшим памятником древневосточной дипломатии и международного права являются индийские законы Ману. Подлинный текст законов Ману до нас не дошел. Сохранилась лишь его позднейшая (стихотворная)

Из книги 500 знаменитых исторических событий автора Карнацевич Владислав ЛеонидовичПУБЛИКАЦИЯ НЬЮТОНОМ «МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ» Исаак Ньютон - символ науки Нового времени, самый знаменитый физик всех времен и народов. Его труды ознаменовали собой новую эпоху в естествознании, на несколько веков ньютоновская картина мира стала господствующей в науке.

автора Коллектив авторовАрхеоастрономия Алексей Чуличков, доктор физико-математических наук Явления, происходящие на звездном небе, – наверное, самое яркое проявление законов цикличности, пронизывающих жизнь Вселенной. Проявив минимум наблюдательности, можно заметить повторяемость

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовПо следам великанов Наталья Чуличкова, кандидат физико-математических наук На солнечном острове Сицилия, у подножия вулкана Этна, величественного каменного исполина, царствующего над всем восточным побережьем, во множестве бухт есть огромные глыбы застывшей лавы,

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовЛабиринт Наталья Чуличкова, кандидат физико-математических наук «Я видел его и нашел, что он выше всякого описания… Лабиринт превосходит самые пирамиды», – так говорит о египетском лабиринте Геродот, который во время своих путешествий застал лишь его развалины и имел

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовЖизнь космического масштаба Елена Белега, кандидат физико-математических наук Исследователи мегалитов кроме колоссальных размеров отмечают два еще более поразительных факта – точность привязки к сторонам света и точность древних календарей. Человек, живший 4000–5000 лет

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовАлхимия и наука Алексей Чуличков, доктор физико-математических наук Современная наука обнаружила удивительные свойства нашего мира. Для точного выражения своих знаний она разработала специфический язык, непонятный простым смертным. Но такой язык был и у алхимиков – и,

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовБыть или не быть Черной Козой? Некоторые принципы восточной астрологии Вадим Карелин У каждого бывают в жизни моменты, когда хочется хоть немного приоткрыть завесу будущего и узнать, что готовит нам Судьба. Как правило, это происходит, когда мы решаемся на какой-то новый

Из книги Тайны древних цивилизаций. Том 2 [Сборник статей] автора Коллектив авторовАтлантида: наука и миф Елена Белега, кандидат физико-математических наук Александр Александрович Воронин – президент Российского общества по изучению проблем Атлантиды (РОИПА). Бывший военный, интересующийся темой Атлантиды всю сознательную жизнь, он стал одним из

Из книги Сионизм в век диктаторов автора Бреннер Ленни«Чтобы быть хорошим сионистом, нужно быть немного антисемитом» Хотя о крови то и дело говорилось в сионистской литературе до бедствия, она не была таким же главным элементом идеи, как земля. Пока берега Америки оставались открытыми, евреи Европы задавались вопросом: если

автора Илизаров Борис СеменовичПервый сталинский удар по «новому учению о языке» Мы помним, как Марр упорно настаивал на том, что язык есть надстроечное явление и как таковое меняется в зависимости от изменения базиса общества. Именно это положение позволяло обосновывать и революционную динамику, и

Из книги Почетный академик Сталин и академик Марр автора Илизаров Борис СеменовичВторой удар по «новому учению о языке» На второй вопрос - правилен ли с точки зрения марксизма тезис Н.Я. Марра о том, что язык был всегда и остается классовым, что общего и единого для общества неклассового, общенародного языка не существует, прозвучал не менее

Из книги Морская политика России 80-х годов XIX века автора Кондратенко Роберт ВладимировичГлава 1 Российское Морское ведомство в конце 1870-х годов. Теория «двух флотов» и планы строительства мореходных броненосцев. Проект реформ адмирала Н.М. Чихачева К началу 1880-х годов, согласно действовавшему с 1 января 1867 года Положению, на вершине должностной пирамиды

Из книги З ким боролися червоні партизани автора Шайкан ВалентинаВалерій Шайкан, канд. іст. наук, Валентина Шайкан, докт. іст. наук (Кривий Ріг) З ким боролися червоні партизани Починаючи з 1943 р. стратегічна обстановка на фронтах Великої Вітчизняної війни змінилася на користь Червоної Армії, розпочався процес звільнення Української

Благодаря деятельности Петра I Россия уже в начале XVIII века представляла собой обширное многонациональное государство, где утвердился абсолютизм. Усилению роли России на мировой арене способствовало ее военное могущество. Петровская реформа армии и флота создала условия для решения внешнеполитических проблем на всем протяжении XVIII века. Развитие рыночных связей потребовало не только осуществления реформ внутри страны, но и расширения экономических, политических, культурных связей России с западноевропейскими и восточными государствами.

Для осуществления экономических реформ Петру I были нужны обученные национальные кадры. Для этого он использовал два пути: подготовку специалистов из числа русских людей за границей и создание собственной государственной системы образования. Именно в этот период в России начали смотреть на Европу как на школу, в которой можно обучиться и науке и мастерствам.

Одной из ведущих задач государства Петр считал переустройство школьного дела. Уже в начале века появились светские государственные школы различных типов. Новые школы имели ярко выраженный характер реального учебного заведения с профессиональным уклоном.

В 1701 г. В Москве открылась школа «математических и навигацких наук», которая занималась подготовкой моряков, инженеров, артиллеристов, геодезистов, архитекторов, учителей, писарей, мастеровых и т.п. Руководителем школы был Фарварсон, профессор Абердинского университета, приглашенный Петром из Англии. Вместе с ним в качестве преподавателей прибыли еще два человека. Позднее значительную роль в преподавании в Навигацкой школе играл Л. Ф. Магницкий, автор учебника «Арифметика, сиречь наука числительная...» (1703). Учеников предписано было набирать «добровольно хотящих, иных же паче и с принуждением».

В указе Петра I от 14 января 1701 года говорилось: «Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец…указал именным своим великого государя повелением…быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учению. Во учителях же тех наук быть англинския земли урожденным: математической – Андрею Данилову сыну Фархварсону, навигацкой – Степану Гвыну, да рыцарю Грызу; и ведать те науки всяким в снабдении управлением во Оружейной палате боярину Федору Алексеевичу Головину с товарищи, и тех наук ко учению усмотря избирать добровольно хотящих, иных же паче и со принуждением; и учинить неимущим во прокормление поденный корм усмотря арифметике или геометрии: ежели кто сыщется отчасти искусным, по пяти алтын в день; а иным же по гривне и меньше, рассмотрев коегождо искусства учения; а для тех наук определить двор в Кадашеве мастерския палаты, называемые большой полотяной, и об очистке того двора послать в мастерскую палату постельничему Гавриле Ивановичу Головину свой великого государя указ, и, взяв тот двор и усмотрев всякие нужные в нем потребы, строить из доходов Оружейной палаты».

В школе изучали арифметику, геометрию, тригонометрию, навигацию, астрономию и математическую географию. Для подготовки к обучению в школе были открыты два начальных класса: русская школа для обучения чтению и письму и цифирная школа для преподавания элементарной арифметики. В школе обучалось не менее 200 человек, полный комплект учащихся определялся в 500 человек.

Учащиеся поступали в возрасте 12-17 лет, а иногда и в 20 лет. Определенного срока обучения не было. Учащиеся получали кормовые деньги (3-5 алтын в день)…жили частью в школе, частью поблизости в наемных квартирах… По указу 1701 г. За прогульные дни («неты») учащимся грозил очень высокий штраф: за первый день 5 руб. (очень крупная сумма по тем временам), за второй 10 руб., за каждый следующий по 15 руб. Штраф взыскивался при помощи правежа: публично били до тех пор, пока родители или товарищи не внесут денег. Если родители владели каким-либо имуществом, оно могло быть конфисковано на уплату штрафа за школьные прогулы. За побег из школы полагалась смертная казнь, родным за ходатайство об освобождении из школы их детей грозила каторга.

Учиться было трудно еще и потому, что преподаватели не знали русского языка, учебники, хотя и были переведены на русский язык, были написаны так непонятно, что их невозможно было пересказать своими словами, приходилось учить наизусть. Но, несмотря на все трудности, число офицеров, выпущенных русскими школами, год от года росло и уже к 20-тым годам ХVIII в. Россия перестала приглашать иностранцев служить во флоте, ибо «своих русских офицеров довольно есть».

В 1715 г. старшие классы школы были переведены в Петербург, и на их базе была создана Морская академия. Она функционировала на основе строгой дисциплины, как военно-учебное заведение. Петр приказал «для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат, а быть им по человеку в каждой камере для учения, и иметь хлыст в руках, а буде кто из учеников станет бесчинствовать, оным бить, не смотря, какой бы он фамилии не был».

В Академии занимались 300 учеников. Учащиеся изучали арифметику, геометрию, артиллерию, навигацию, фортификацию, географию, корабельное дело, рисование, танцы.

С момента своего основания Морская академия планировалась как привилегированное дворянское учебное заведение. Однако в первой четверти XVIII века образование представляло интерес для немногих. Даже в Морскую академию дворянство шло неохотно. Поэтому сословный состав в ней был довольно пестрый.

Морская академия, в отличие от Навигацкой школы была военным учебным заведением. Ее ученики были вооружены ружьями, несли караул, носили форменное обмундирование. В 1720 г. Петр I принял морской устав, который требовал высокой дисциплины и ответственности каждого за порученное ему дело. Одно время гардемаринам было запрещено жениться «под штрафом три года быть в каторжной работе». Затем несколько ослабили это требование: «Не позволять жениться ранее 25 лет, и чтобы было подлинное свидетельство, дабы в летах подставы и фальши не было…».

Обучение в Морской академии начиналось в подготовительных классах, где учили грамоте и счету. Тех, кто успешно их заканчивал, переводили в мореходные классы. В академии, по сравнению с Навигацкой школой не только специальное, но и общее образование было существенно расширено: наряду с математическими и военными дисциплинами в ней преподавались политика, геральдика, гражданские законы, гражданская архитектура и другие «шляхетные науки», а также семь иностранных языков (по-видимому, на выбор): английский, французский, немецкий, шведский, датский, итальянский, латинский.

Военная часть обучения должна была состоять, согласно адмиралтейскому регламенту из артиллерии, навигации и фортификации, обучения с мушкетами и др.

На первых порах морские гвардейцы учились по тем же учебникам, что и ученики Навигацкой школы. 2 января 1721г. Был издан именной указ по Адмиралтейств-коллегии о создании при Морской академии типографии.

После смерти Петра I, при воцарении на престол Анны Иоанновны, ситуация в стране изменилась. Резко сократилось финансирование флота. В упадок пришло и военно-морское образование. Численность учеников Морской академии в 1731г. Сократилась до 150 человек. Денег для содержания учебного заведения отпускали так мало, что морские гвардейцы бедствовали и голодали. В такой обстановке богатые дворяне перестали отдавать детей учиться в Морскую академию, а разночинцев принимать в нее было запрещено.

Образование будущих моряков не исчерпывало всех потребностей российского общества. С 1703 по 1712 г. были учреждены Пушкарская (артиллерийская), Инженерная, Госпитальная (при военном госпитале) школы, работала Разноязычная школа, в которой изучались кроме латыни новые западно-европейские языки. Указ 1714 года предписывал открытие цифирных школ, учителями в которых становились ученики Навигацкой школы или Морской академии. Впервые в истории российской школы учителю была установлена постоянная плата – 36 рублей в год, хотя выплачивали ее и неаккуратно.

Необходимость подготовки грамотных артиллерийских кадров стала очевидна в начале Северной войны, когда шведы захватили большую часть артиллерии. А. А. Виниус, друг и соратник Петра, в короткий срок, переливкой в орудия церковных колоколов, восстановил ее. Именно при его содействии была заведена и построена на Пушечном дворе «Московская пушкарская школа», вызваны в Россию многие «железные мастера», умеющие лить пушки.

Пушкарские школы, как и Навигацкие, состояли из русской школы, цифирной и специальной школы, где изучали тригонометрию, черчение, военные науки. Разночинцев, окончивших первые две школы, посылали рядовыми в артиллерию, дворян же, после окончания обучения – туда же офицерами.

Образование в этих заведениях было принудительным, что привело к отмиранию цифирных школ. Если в 1722 г. было 42 школы, то в 1744 г. осталось всего 8. Дети бежали из школ. В 1726 г. не вернулось 322 ученика. Пойманных заковывали в колодки и возвращали в школу, наказывали плетьми, а родители часто прятали бегунов.

Единой системы преподавания, а то время не было. Предметы изучались последовательно, единого времени экзаменов не было. Учеников переводили «из одной науки в другую по мере выучки». Методики изучения были примитивными и страдали крупными недостатками – степень успехов определялась числом вызубренных страниц.

Наряду с цифирными при Петре I появились и другие начальные школы. По инициативе В. Н. Татищева на Урале в 1721г. были открыты горнозаводские школы, где, кроме грамоты и арифметики, изучали горное дело. Петр I считал, что «плотничьих и прочих мастеровых людей детей надлежит обучать грамоте, цифири и плат-геометрии, дабы потом могли добрыми мастерами быть. Для чего особливую школу иметь». По велению царя Адмиралтейство открыло такие школы при верфях Воронежа, Петербурга, Ревеля (Таллинна), Кронштадта. Петр I отдавал себе отчет в значении созданных им школ для будущего страны: «... Я довольно учинил, что многие школы математические устроены. А для языков велел по епархиям и губерниям школы учинить, и надеяся, хотя плоды я не увижу, но оные в том моем отечеству полезном намерении не ослабеют».

По Петра I в 1706 г. в Москве была открыта «Военная гошпиталь» для лечения нижних чинов. При ней создали Госпитальную школу, в которую царь приказал «из иностранцев и из русских из всяких чинов людей набрать для аптекарской науки 50 человек».

В школе преподавали анатомию, учили делать перевязки и операции, лечить терапевтические болезни. Учащиеся изучали лекарственные растения в «аптекарском огороде» при госпитале и учились делать из них лекарства. Руководили школой голландский доктор Николай Ламбертович Бидлоо и русский врач Андрей Рыбкин. В 1712 г. Н. Л. Бидлоо докладывал Петру I о работе госпиталя и об обучении при нем первых русских врачей: «Более 1000 больных у меня оздоровели. Лучших из студентов моих рекомендовать не стыдно, ибо они не токмо имеют знание одной или другой болезни, которая на теле приключается и к чину хирурга надележит, но и генеральное искусство о всех тех болезнях, от главы даже до ног, с подлинным и обыкновенным обучением, как их лечить,... зело поспешно научились».

В 1798г. основанная Петром I Госпитальная школа была реорганизована в Московскую медико-хирургическую академию и под этим именем работает и поныне. Созданный Петром госпиталь сейчас называется Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, В нем лечат военнослужащих, а также ведут научные исследования, связанные с военной медициной. В этом госпитале лечились больные и раненые во всех войнах российские солдаты.

Вклад Петра I в развитие отечественного образования трудно переоценить. Его усилиями из ничего была создана система высшего образования, успешно эволюционирующая на протяжении 300 с лишним лет.

Был миг в истории России, когда остро стоял вопрос не только о престолонаследии, но и о судьбе державы. Либо идти ей по пути развития, либо оставаться в ветхозаветной дремоте.

Правительница Софья Алексеевна со стрелецким войском была в Москве, а 17-летний царь Петр I с потешными полками в Преображенском. Софья решила собрать самых верных людей, идти на Преображенское и побить всех сторонников Петра. Но среди стрельцов были люди, верные царю.

Ночью 7 августа 1689 г. его разбудили известием, что стрельцы, поднятые правительницей, сейчас явятся в Преображенское. Петр вскочил с постели, босой бросился в конюшню и с горсткой единомышленников укрылся в Троице. Туда же последовали потешные полки.

В ту же тревожную августовскую ночь ушел к Петру стрелецкий полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева. И, как по сигналу, началось туда бегство войск.

Полк Сухарева разместился в слободе у Сретенской заставы с земляным валом, в котором над городскими воротами возведены были сторожевые башни и укрепления. Сретенские ворота защищали вход в Москву со стороны нынешнего Проспекта Мира.

Царь своеобразно оценил преданность полковника Сухарева. Его именем он нарек построенное на месте Сретенских ворот в 1692-1695 годах одно из самых высоких сооружений в первопрестольной: каменное здание с проездными воротами на Троицу и башней с часами. По преданию, автором этого архитектурного проекта является Петр I. Исполнителем работ был русский архитектор и живописец М. Чеглаков.

После принятия Боярской думой исторического решения «Морским судам быть» и начала строительства регулярного флота Петр предпринимает срочные меры по подготовке кадров. Особенно велика в этом вопросе была роль Москвы. Именно отсюда впервые отправились для «научения морского дела» за границу знатные молодые люди: 39 человек в Италию и 22 - в Голландию и Англию. Они должны были «знать чертежи и карты морские, компас, также и прочая признаки морские», а также изучить парусное вооружение кораблей, устройство бегучего и стоячего такелажа и парусов, способы управления парусами, как в обычном плавании, так и во время боя. Однако посылка на учебу за границу дворянских детей не могла удовлетворить растущую потребность Российского флота в офицерских кадрах, да и дорого обходилось казне.

В Москве указом Петра I от 14 января 1701 г. была учреждена Школа математических и навигацких наук, которая положила начало морскому образованию в России. На первых порах Навигацкая школа размещалась в «Мастерских палатах» на Хамовническом дворе в Кадашах. Но профессор Генри Фарварсон, приглашенный Петром I из-за границы для постановки учебного процесса, нашел это помещение тесным и неудобным, прежде всего, для проведения астрономических наблюдений. По просьбе профессора последовал царский указ - «Об отдаче Сретенской (Сухаревой) башни для помещения математической школы». Школой велено было ведать боярину Федору Алексеевичу Головину.

Граф адмирал Федор Алексеевич ГОЛОВИН, первый директор Навигацкой школы.

Граф адмирал Федор Алексеевич ГОЛОВИН, первый директор Навигацкой школы.

Вместе со знатоком математических наук и теории морского дела Генри Фарварсоном еще два англичанина - Стефан (Степан) Гвин и Ричард Грейс стали обучать «добровольно хотящих паче же с принуждением набираемых» молодых людей «математическим и навигацким, т. е. мореходным, хитростным искусствам».

Сословных ограничений при приеме в школу не было, принимали юношей от 12 до 17 лет. Но поскольку набор шел с трудом, то принимали и 20-летних. В школе учили грамоте, арифметике, геометрии, тригонометрии, географии, геодезии, навигации и астрономии. Обучение состояло в прохождении учениками трех ступеней или отделений: «Российской школы» (элементарное отделение), «Цифровой школы» (цифирное отделение), «Специальных классов» (навигацкое или морское отделение). Неграмотные новобранцы обучались в школе первой ступени, где осваивали чтение, письмо и основы грамматики. В школе второй ступени изучали арифметику, геометрию и тригонометрию. Многие ученики из низших сословий на этом обучение заканчивали. Они назначались писарями в приказы, на низшие должности в Адмиралтейство, учениками аптекарей и лекарей, а также на другие подобные должности в других департаментах. Дети «шляхетские», то есть дворянские, и наиболее успевающие ученики из низших сословий после сдачи промежуточных экзаменов продолжали учебу, приобретая знания по географии, астрономии, геодезии и навигации.

Сухарева башня - четырехъярусное строение вполне соответствовало назначению школы. Оно размещалось на «пристойном» и высоком месте. Последнее, а также наличие башни, «где можно свободно горизонт видеть», позволяло учащимся делать обсервации (т. е. определять свое место по измеренным высотам светил), наблюдать за небесной сферой по всему горизонту. Высокие потолки и светлые помещения создавали благоприятные условия для работы с картами и чертежами. Само здание как бы напоминало некий корабль, в котором галереи 2-го яруса, опоясывавшие здание, играли роль шканцев - самого почетного места на парусном корабле (часть верхней палубы в его корме).

Восточная оконечность дома могла «быть увиденной» как нос корабля, западная часть - как его корма.

В третьем ярусе размещались классные комнаты и «рапирный зал», предназначенный для проведения уроков фехтования и гимнастических упражнений. С западной («кормовой») части здания был построен амфитеатр-хранилище «машкерадного кораблика», то есть модели парусного корабля, использовавшегося «для потех».

В особо торжественные дни, например, в день празднования заключения Ништадтского мира со Швецией в 1721 г., тот кораблик с поставленными парусами, расцвеченный днем сигнальными флагами, а ночью фонарями, возили по улицам Москвы, прославляя Российский флот, чьи победы были существенным вкладом в дело успешного завершения многолетней войны. Количество обучавшихся не превышало 300-350 человек.

Ученики проходили все науки последовательно. Определенного времени для экзаменов, переводов, выпусков не было, и учеников передавали из одного отделения в другое, или по-тогдашнему «из одной руки в другую», по мере выучки; выпускали из школы по мере готовности к делу и по требованию различных ведомств. На освободившиеся места сейчас же принимали или набирали новых учеников.

Условия обучения в школе были в духе той эпохи - довольно суровые. За ходом занятий следил не только преподаватель, но и присутствующий в классной комнате «дядька» с хлыстом. Он наказывал за посторонние разговоры на уроке, за «чинение неудобства соседу на скамье», причем наказывал не разбирая чинов и званий родителей провинившихся. Но, пожалуй, равенство учеников на этом заканчивалось. Не только назначение выпускника школы во многом зависело от положения родителей, но даже место на скамейке в классе и за обеденным столом. За любое нарушение учеников наказывали розгами, обычно по субботам после бани. Учащиеся из «благородного» сословия могли откупиться от порки, выставить замену или, на худой конец, принять наказание одетыми. Учащихся «худого рода» пороли «снем штаны».

Независимо от сословия существовала градация между учащимися: первогодки именовались «рябчиками» и должны были беспрекословно выполнять требования и желания старших, которые посылали их за покупками, заставляли чистить свою одежду и т. п. Но до рукоприкладства дело не доходило. Дворянских детей для продолжения учебы посылали за границу, где они плавали волонтерами на военных кораблях, а по возвращении на родину сдавали экзамены и производились в первый офицерский чин. Бывали случаи, когда вместе с дворянами за границу посылали и воспитанников из разночинцев. Освоивших штурманское дело по возвращении в Россию назначали штурманами на боевые корабли.

Первый выпуск Навигацкой школы состоялся в 1705 году в количестве 64 человек, среди которых были будущие герои Северной войны (1700-1721 гг.), сражений при Гангуте, Эзеле и адмиралы: Н. Сенявин, П. Чихачев, В. Ларионов; ближайшие соратники Петра I: H. Головин, С. Лопухин и Ф. Соймонов; мореплаватели и открыватели новых земель: С. Малыгин, А. Скуратов и Г. Золотарев.

Ответственную роль в деятельности Навигацкой школы играл Леонтий Филиппович Магницкий. Он был широко образованным человеком, знал греческий, латинский, итальянский и немецкий языки. С момента основания Школы математических и навигацких наук Магницкий преподавал в ней арифметику. Фактически школа держалась именно на нем - доверенном лице вечно отсутствовавшего Ф. А. Головина. Магницкий был автором известного учебника, изданного в 1703 г., - «Арифметика, сиречь наука числительная...». Это была целая энциклопедия математики и ее приложений XVIII в. Она охватывала основы алгебры, геометрии и тригонометрии и давала довольно обстоятельное руководство по мореходной астрономии и навигации со многими таблицами.

Сразу же после основания Санкт-Петербурга (1703 г.) на берегах Невы стало бурно развиваться военное кораблестроение. Органы управления Морским ведомством и подготовка морских кадров стали постепенно перемещаться на берега Балтийского моря. 1 октября 1715 г. указом Петра I в Санкт-Петербурге открыли Морскую академию или, как ее еще называли, Академию морской гвардии. Первыми ее воспитанниками были учащиеся старших классов Навигацкой школы, которая оставалась в Москве как бы подготовительным отделением Академии. В Морской академии предполагалось держать 300 учащихся, а в Навигацкой школе - 500 человек.

Из учителей в Петербург были переведены Г. Фарварсон и Степан Гвин. Во главе учителей московской школы остался Л. Ф. Магницкий с несколькими помощниками из лучших учеников, окончивших полный курс наук. В Сухаревой башне были оставлены «русская» и «цифирная» школы. Руководителем учебного заведения в Москве, которое просуществовало до 1752 г., остался Л. Ф. Магницкий. За успехи в науках он был награжден Петром I деревнями в Тамбовской и Владимирской губерниях и домом на Лубянке. Умер Леонтий Филиппович в 1739 г.

15 декабря 1752 года Морская академия была преобразована в Морской шляхетный (дворянский) кадетский корпус, который просуществовал до Великой Октябрьской социалистической революции. Из стен его вышли замечательные флотоводцы, выдающиеся мореплаватели и деятели культуры, принесшие заслуженную славу отечественному флоту.

В октябре 1918 года на базе Морского кадетского корпуса было создано первое учебное заведение РККФ - Курсы командного состава. Ныне это Петербургский военно-морской институт (до 1999 г. - Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе).

Старейшее военно-морское училище окончили многие выдающиеся советские и российские флотоводцы и деятели флота, герои гражданской и Великой Отечественной войны, командующие флотами и флотилиями, адмиралы и офицеры. В училище готовится достойная смена продолжателей дела старших поколений моряков Российского флота.

Велика роль Московской навигацкой школы в становлении регулярного Российского флота. Помимо того, что она дала государству собственных отечественных строителей, архитекторов, геодезистов, школа готовила первых российских морских специалистов. Ее первые выпускники несли службу на кораблях флота, участвовали в боях и походах.

в Москве основана школа математических и навигацких наук

Петром I в Москве основана школа математических и навигационных наук. С июня 1701 г. школа была размещена в удобной для астрономических наблюдений Сретенской (Сухарева) башне. Во главе школы был поставлен боярин Ф. А. Головин. В ней обучали арифметике, геометрии, тригонометрии, черчению, фехтованию. Высшей ступенью считались морские науки: навигация, астрономия, география. Преподавались также ведение шканечного журнала и счисление пути корабля.

К лету 1702 г. в ней насчитывалось 180, а к январю 1703 г. уже 300 учеников. Это были в основном дети дворян и гвардейских солдат. Срок обучения установлен не был. Науки изучались последовательно: изучившие арифметику переводились в класс геометрии, затем - тригонометрии, потом - в мореходные классы. Самые способные заканчивали школу за четыре года. В числе первых преподавателей был талантливый педагог Л. Ф. Магницкий - лингвист, математик, физик, географ, астроном, специалист в области гуманитарных наук.

В 1703 г. он издал "Арифметику" - первый отечественный труд по математике и мореходной астрономии, создал учебники, пособия, таблицы. В 1705 г. состоялся первый выпуск (64 человека). Большинство из них были назначены на государственную службу в военные и гражданские учреждения, а остальных направили на строившийся в то время БФ. Выпускники школы отличились в Северной войне (К. Н. Зотов, П. Чихачев и другие), стали соратниками Петра I в создании Российского флота (С. Лопухин, Ф. И. Соймонов), мореплавателями (А. И. Кожин, С. Г. Малыгин, Г. Золотарев), учеными. По указу Петра 1 от 01.10 1715 г. 200 учеников старших (мореходных) классов были переведены в Санкт-Петербург, где открывалась Морская академия (Академия морской гвардии).

Еще 100 человек были приняты на месте. Академия готовила офицеров флота, геодезистов, картографов. Ее выпускникам присваивалось звание "гардемарин". Первоначально академия размещалась в доме купца Кикина (на нынешней Дворцовой площади). В 1733 г. была переведена на Васильевский о-в. В 1743 г. получила дворец фельдмаршала Б. К. Миниха на углу набережной Невы и 12-й линии Васильевского о-ва. 15.12 1752 г. Морская академия была преобразована в Морской шляхетный (дворянский) кадетский корпус, который просуществовал до Великой Октябрьской социалистической революции.

Из стен его вышли замечательные флотоводцы, выдающиеся мореплаватели, ученые и деятели культуры, революционеры, принесшие заслуженную славу отечественному флоту. Среди них Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин, А. И. Казарский, Г. И. Бутаков, В. С. Завойко, А. И. Чириков, С. И. Челюскин, С. Г. Малыгин, Д. Я. Лаптев, X. П. Лаптев, И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель, О. Е. Коцебу, Ю. Ф. Лисянский, Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, Г. И. Невельской, В. И. Даль, Н. А. Римский-Корсаков, К. М. Станюкович, А. П. Боголюбов, В. В. Верещагин, А. А. Попов, А. Н. Крылов, Ю. М. Шокальский, А. И. Берг, Н. А. Бестужев, К. П. Торсон, А. П. Арбузов, П. П. Шмидт.

В октябре 1918 г. на базе Морского кадетского корпуса было создано первое учебное заведение РККФ - Курсы командного состава. Ныне это Высшее военно-морское ордена Ленина, Краснознаменное, ордена Ушакова училище имени М. В. Фрунзе. Старейшее военно-морское училище окончили многие выдающиеся советские флотоводцы и деятели флота, герои гражданской и Великой Отечественной войн, командующие флотами и флотилиями, адмиралы и офицеры. Среди них первые руководители ВМФ в период гражданской войны и иностранной интервенции В. М. Альтфатер, Е. А. Беренс, А. К. Векмаи, М. В. Викторов, А. В. Немитц, М. В. Иванов, А. П. Зеленой, командующие и руководители ВМФ в годы Великой Отечественной войны Нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов, адмиралы В. А. Алафузов, Л. М. Галлер, Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков, адмиралы А. Г. Головко, Ф. С. Октябрьский, В. Ф. Трибуц, вице-адмиралы В. В. Григорьев и В. С. Чероков, а также адмиралы флота Г. М. Егоров, В. А. Касатонов, С. М. Лобов, Н. Д. Сергеев, Н. И. Смирнов, В. Н. Чернавин, адмиралы Н. Н. Амелько, Ф. В. Зозуля, В. В. Михайлин, А. Е. Орел, В. С. Сысоев, В. А. Фокин и другие. Многие фрунзевцы награждены орденами и медалями, более 70 из них стали Героями Советского Союза, несколько человек - Героями Социалистического Труда.

Школа математических и навигацких наук

Замысел

При создании флота в изначально сухопутной стране главной задачей, несомненно, является подготовка морских кадров. Приглашая иностранных мастеров, царь Петр стремился как можно быстрее подготовить своих, русских специалистов, мечтал «кратчайший и способнейший путь изобрести, чтобы завести науки и оных людей своих, елико мощно скорее обучити», и, уж конечно, ему не терпелось заменить иностранцев на верфях и на палубах боевых кораблей. Получалось не скоро, не всегда и не все. В первую четверть XVIII века кадровая проблема обозначилась как необходимость форсирования подготовки офицеров и обучения экипажей, что обернулось грандиозной задачей приобщения народа к морю.

Новый век для морских сил России начался с организации учебного заведения с военно-морским уклоном. Историки не раз высказывали предположения, что попытки организовать морское обучение предпринимались ранее в Славяно-греко-латинской академии. В.Берх без особых оснований приписал роль организатора А.Л.Ордын-Нащокину (Берх В. Жизнеописания первых российских адмиралов. Ч. 1. СПб., 1831. С. 45-46), что не исключено, поскольку тот был организатором постройки судов и каспийского торгового плавания.

Но только после возвращения Великого посольства вокруг царя возникло окружение, внутри которого сложилась атмосфера почитания моря, появилось понимание необходимости создания морской школы и формировалось представление о том, какой она должна быть. Появились люди, способные взять на себя часть решения этой задачи, первые из них – Ф.Лефорт, Ф.Головин, В.Брюс.