Наша среда online — Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. В сегодняшнем обзоре портал «Наша среда» расскажет об особенностях костюма знати Руси IX-XVII веков.

Икона «Борис и Глеб», середина XIV века

Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты. Шили рубахи из белой домотканой ткани, а рубахи знати — из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами. Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати в Х-XIII веках был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.

Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем. Ноги обували в сафьяновые сапоги.

Икона ХV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

М.В.Нестеров. «Девушка у озера»

Костюм женщин Киевской Руси в основе своей имел тот же состав, конструктивное и декоративное решение, что и мужской. Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно. Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.

На картине М. В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем и застегнутый на плече фибулой.Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

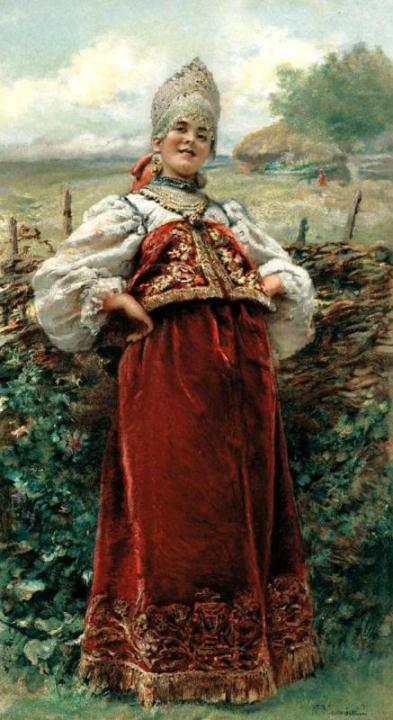

К.Е.Маковский «Боярышня у окна»

Женский костюм в XV-XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло).

Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб.

Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями, нарядный опашень и воротником-ожерельем и кокошник с жемчужным очельем.

К.Е.Маковский «У околицы»

В XV-XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сapaфана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках.

Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой.

Изображенная на картина Маковского K.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает венец с жемчужной поднизьо, завязанный сзади красной лентой.

К.Е.Маковский «Боярышня»

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времен у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения.

Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е.Маковского.

К.Е.Маковский «Боярышня». Этюд к картине «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям»

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой.

На картине К.Е.Маковского изображена девушка в кике, богато украшенной вышивкой. Сзади волосы закрыты позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

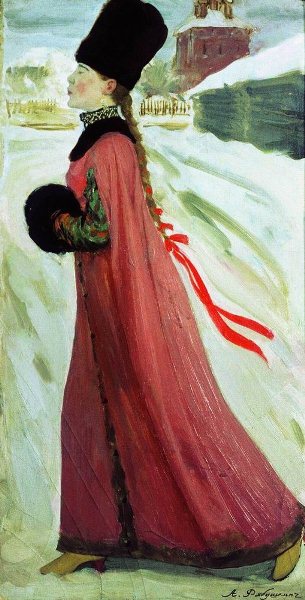

А.П.Рябушкин «Московская девушка XVII века»

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка,тем знатнее род.

Девушка, изображенная на картине А. П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки-высокая горлатная шапка.

Особенностью костюма ХV-ХVII столетия было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого.

Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

Одной из разновидностей женской одежды, которую надевали на сорочку, была телогрея — распашное платье, застегнутое спереди на пуговицы или завязки, с длинными до полу «фальшивыми» рукавами. Замужние женщины должны были полностью закрывать волосы, поэтому на голову надевали убрус — платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Свисавшие на грудь концы платка богато расшивались. Убрус носили в качестве самостоятельного головного убора или под шапкой.

А.П.Рябушкин. «Семья купца в XVII веке»

Купец, изображенный на картине А. П.Рябушкнна, одет в светлый зипун, красную ферязь, застегнутую на металлические пуговицы, и белый охабень, отороченный мехом, с высоким воротником. Сидящая рядом с ним жена одета в белую рубаху и сиреневую телогрею. Голову ее закрывает «двурогая кика» и убрус. Стоящая слева девушка — в красной рубахе, белой телогрее и шапке с меховой опушкой.

К.Е.Маковский. «Боярин»

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь.

Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.

Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

К.Е.Маковский «Боярин с кубком»

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, занца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые.

Боярин на картине К.Е.Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

Подготовлено на основе материалов «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (school-collection.edu.ru)

Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду. Это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани клетчатые и полосатые. Широкое распространение имело сукно и предметы войлока. Некоторые из тканей были сотканы из шерсти естественного коричневого, черного или иного цвета, другие – окрашены такими органическими красителями, как червец и "чернильные орешки". Применяли в крашении и минеральные вещества – охру, красный железняк и др. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока - шелковые и парчевые ткани, а также золототканые ленты.

Дорогие сукна, шелка и прочее шли, конечно, на одежду людей зажиточных, рядовые же горожане одевались преимущественно в ткани местного производства, но уже далеко не всегда в домотканину. Прядение и ткачество еще оставались как домашние занятия (в особенности в малых городах), но производство шерстяных и льняных материй стало уже делом специалистов-ремесленников. Об этом говорят находки в Новгороде прекрасно вытканных ажурных шерстяных тканей и льняных материй особого плетения.

Беленый холст еще в древности очень широко использовался для летней одежды. Византийский император Иоанн Цимисхий, описывая внешность киевского князя Святослава Игоревича, не забыл сказать, что одежда на нем была "белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты”. Известные замечания летописи о простоте быта этого князя позволяют предположить в данном случае белую холщовую одежду. Впрочем, преемники Святослава явно предпочитали более нарядное, цветное платье. Да и рядовые горожане в XIII-XV вв. носили по большей части одежду из крашеных тканей. Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в Новгороде из слоев этого времени, оказалось 262 красных (202 – киноварного и 60 – карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зеленых, 1 синий и только 1 белый, преобладание красного цвета различных оттенков (77% – более 3/4 общего количества) характерно в сочетании с белым для традиционной одежды восточных славян с глубокой древности.

Одежду шили мехом внутрь (в особенности простонародье - дешевый мех), причем первоначально сверху ничем не покрывали (отсюда и название - кожух). Бывали и очень дорогие кожухи, украшенные шитьем, каменьями и т. п.

Со временем меховые шубы и кафтаны в XVI-XVII и особенно в XVIII-XIX вв. стали крыть сверху материей.

Дорогие меха служили украшением одежды. Из них делали воротники, шапки, причем пришивали шкурку, конечно, мехом наружу. Достаточно сказать, что круглая шапка с собольей опушкой была атрибутом восточнославянского князя.

Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.

Рубаха и порты составляли основу костюма. Но, выходя на улицу, одевалась еще свита. Одежду дополняли шапка и сапоги. Интересен перечень носильных вещей в расписке, выданной в первой половине XIII в. новгородским ростовщиком неким Гришке и Косте: "А Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А сапоги Костини, а дроугии Гришкини”. Здесь перечислен весь комплекс мужского костюма, за исключением штанов: сорочка, свита, шапка, сапоги, кожух. Из источников того времени известно, что горожане, как и крестьяне, носили на улице также безрукавный плащ - вотолу.

Выходя на улицу, надевали верхнее платье соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, превалировал в течение всего рассматриваемого периода.

Графическая реконструкция Витебской свиты

В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIII в. Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной, примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и полураспашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах - опястье.

Конструктивно древнерусская свита, судя по ее фрагменту, найденному в Витебске, имела туникообразный крой, длинные рукава и была полураспашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. Костяные пуговицы имели всего одно отверстие поэтому нитку нужно было не продевать, а завязывать узлом.

От находки этой одежды сохранился только стан, рукава утрачены, от них сбереглись лишь обрывки ниток соединительных швов. Длина сохранившейся части стана одежды-1,1м. Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ шерстяной ткани, шириной 40см. Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см.

Данный фрагмент теплой одежды, вероятно, можно отождествлять с древнерусской мужской свитой, которая была в обиходе у рядового населения городов и шилась из толстых шерстяных тканей.

Как и остальные части мужской верхней одежды, свита подпоясывалась поясом.

Кафтан был верхней одеждой мужчин и (реже) женщин, комнатной и легкой уличной, а иногда – и зимней ("кафтан шубный”). В зависимости от назначения и моды кафтан шили длиннее или короче (до колен или до лодыжек), свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц (или завязок). Трудно сказать, когда именно появился и как распространился на Руси кафтан. Арабский путешественник Х в. называет хафтаном роскошную парчовую верхнюю одежду (переводчик подчеркнул, что это не тюрко-татарский кафтан). Русские же источники до XV в. не знают названия "кафтан”. Тем более важно, что в XVI-XVII вв. оно распространяется на очень широкий круг одежд, так что понадобились дополнительные обозначения - русский, турский, польский, венгерский, становой, терлик, емурлук и т. д. отделки, связанные с модой.

Графическая реконструкция кафтана, худ. Олег Федоров

Графическая реконструкция кафтана, худ. Олег Федоров

Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу - спереди несколько короче, чем сзади. Воротник был небольшой, стоячий (иногда пристяжной "козырь”) или совсем отсутствовал; тогда было видно богато украшенное ожерелье - пристяжной воротник рубахи или зипуна. Рукава, если они не были откидными, украшались запястьями - богато орнаментированными манжетами, борт петлицами, кружевом. Источники называют кафтаны из дорогих материй - атласные, бархатные, байберековые, камчатные, объяринные, тафтяные, зуфные, суконные, мухояровые, а также и более скромные: крашенинные, сермяжные, бараньи, козлиные (по большей части у простонародья). Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже в XVI в. в русских городах были специалисты-портные - кафтанники.

Простейшей верхней одеждой, в которой выходили из дому, у русских, как, пожалуй, и у всех народов мира, была плащевидная - накидываемые на плечи куски ткани или меха без рукавов. В древности плащевидная одежда отличалась разнообразием и применялась всеми слоями населения. Но каждому сословию были присущи свои формы плащей, различные по покрою и материалу.

Изображение святых воинов на полях иконы Св. Николы Липенского. Икона Алексы Петрова, 1294 г. Новгород. (Новгородский гос. историко-архитектурный музей-заповедник)Наиболее распространена в первый период была вотола, или волота,- кусок толстой льняной или посконной материи, накидывавшийся на плечи поверх свиты в сырую и холодную погоду. И сама материя тоже называлась "вотола” (можно было сказать "свита вотоляна”). Вотолу носило простонародье-крестьяне и небогатые горожане. Упоминания о ней, относятся преимущественно к XI-XIV вв. В XIV в. вотола, как видно, не считалась одеждой, в которой прилично пойти, например, на такой важный церковный обряд, как причастие.

Вотола застегивалась или завязывалась у шеи; длина ее была до колен или до икр. Возможно, что вотола имела еще и капюшон.

Другой формой безрукавного плаща был мятль, упоминаемый в источниках XII-XIII вв. Мятль носили не только русские, но и поляки. Это была одежда простых людей, но довольно добротная, о чем говорит высокий штраф - три гривны, полагавшийся в том случае, если в драке будет разорван мятль. Покрой этого вида плащей неясен, цвет упомянут только один раз - черный. Такие формы плаща, как киса и в особенности коць, употреблялись преимущественно в княжеско-боярской среде. Покрой их также неизвестен.

Длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече драгоценной пряжкой плащ - корзно ("кързно”, "корьзно”) - носили, кажется, только князья. Во всяком случае, все упоминания о корзно в письменных источниках связаны с князьями. Корзно, как самая роскошная одежда, противопоставляется в церковной литературе бедной власянице. Многочисленны изображения корзно на иконах, фресках, миниатюрах. Это всегда очень красивые плащи из ярких византийских материй, иногда с меховой опушкой. У человека, одетого в корзно, свободна правая рука, а левая покрыта плащом, из-за чего такие плащи, как корзно или коць, вряд ли были удобной одеждой, да и вообще длиннополый плащ в обыденной жизни, вероятно, не давал нужной свободы движений. В особенности это можно сказать о жизни военной. Если в походе длинный плащ имел известные преимущества, закрывая ноги конного, то в сражении, которое в эпоху феодализма по большей части представляло собой рукопашную схватку, он мог только мешать. Вероятно, поэтому знатные и богатые воины поверх брони надевали плащи, также красивые, богато украшенные, но несколько иного покроя. Можно думать, что в Северной Европе был, по крайней мере, с Х-XI вв., распространен более короткий плащ, называвшийся луда или оплечье. Летописец не без иронии описывает варяжского конунга Якуна, носившего в бою "истканную златом” луду, которую, однако, пришлось бросить, спасаясь от русских войск. Шитые золотом оплечья новгородских богатеев упоминал в 1216 г. князь Ярослав Всеволодович, призывая своих воинов не льститься богатой добычей. Э. А. Рикман отмечает изображения легких плащей на фигурах всадников, украшающих стены Дмитровского собора во Владимире.

Не так разнообразна была и верхняя теплая одежда с рукавами. Чаще всего упоминается кожух. Само название говорит, что это была одежда из кожи, шкуры животного мехом внутрь. Мало у кого из горожан не было овчинного кожуха или, как его позже стали называть, тулупа. Рядовые горожане, как и крестьяне, одевались в нагольные кожухи или более короткие полушубки (это название тоже позднее). Люди побогаче - городская верхушка, феодалы шили роскошные кожухи, покрытые золотной византийской материей, обшитые кружевами, украшенные каменьями. В 1252 г. Даниил Галицкий нарядился для встречи с иноземцами "Кожух же оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит и сапоги зеленого хза шиты золотом”. Видимо, это была довольно длинная одежда, из-под которой были видны только сапоги. Дорогой кожух был желанной военной добычей, надо думать, что эта одежда имела важное престижное значение. Если народ носил кожухи, защищаясь от зимнего холода, тo богачи и феодалы щеголяли в них и в теплое время года. У Ивана Калиты, например, было четыре кожуха, шитых жемчугом, в том числе один малиновый ("червленый”), и два, украшенных, кроме жемчуга, еще металлическими бляхами - аламами. Кожухами во второй период называли иногда и не нагольную одежду: один из кожухов Калиты был крыт желтой объярью, а спустя полтораста лет верейский князь Михаил Андреевич завещал своему зятю князю дорогобужскому "кожух крыт камкой, подбит соболем”.

В результате раскопок некрополя г. Суздаля были исследованы детали одежды, принадлежавшие воротникам. Они найдены в погребениях конца XI-середины ХII в. Самая большая группа принадлежит стоячим воротникам с разрезом слева, меньше воротников в форме карэ, один воротник в виде трапеции, один округлой формы, приближающийся к так называемой "голошейке". Интересно, что почти во всех погребениях пуговки от застежки располагались слева шеи, в том числе и в погребениях, где остатков самих воротников не найдено. Исключения редки.

Детали суздальских воротников сделаны из византийской шелковой ткани. Они украшены золототкаными лентами, а также вышивкой шелковыми и золотными нитями, один воротник украшен жемчужной обнизью – работа древнерусских мастериц.

Для стоячих воротников характерно наличие жесткой основы (бересты, кожи), орнаментальной полосы по верху ворота и разреза слева. "Высота их 2,5-4 см. Нижний край всех перечисленных форм воротников проколот иглой – следы крепления к одежде. Наличие фрагментов ткани на изнанке воротников позволяет предположить, что сама одежда была как из нитей растительного волокна, так и из шелка. Все формы воротников, найденные в Суздале, известны в традиционной русской одежде Х1Х-ХХ вв. и характерны для рубах разного кроя. Привлеченные в качестве аналогий рубахи ХIХ-ХХ вв. позволили отождествить детали стоячих воротников из погребений со стоячими воротниками косовороток, а воротники в виде карэ и трапеции – с украшениями.

князья Борис и Глеб. Икона 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV вв. Тверь. (Музей русского искусства, Киев)

князья Борис и Глеб. Икона 2-й пол. XIII – 1-й пол. XIV вв. Тверь. (Музей русского искусства, Киев)

Основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных, без которой вообще не мыслилась одежда, была рубаха или сорочка. В этих названиях исследователи видят древние общеславянские "руб” и "срачицу”. По-видимому, рубаха и была издревле главной одеждой у всех славянских племен.

Сорочка в узком смысле этого слова обозначала собственно нательную рубаху (у бедных людей

единственную, у богатых - нижнюю). В том же смысле употреблялось иногда и слово "рубаха”. Источник XII в., например, говорит, что богатый одет в драгоценные материи и меха, а убогий не имеет рубахи на теле.

Ворот рубахи у горожан и крестьян всегда был низким, так что шея оставалась голой. Таким мы видим его на всех древних изображениях, так описывает его современник-иностранец и в конце XVI в. Ворот рубахи, возможно, представлял собой первоначально просто вырез в перегнутом полотнище ткани, в который проходила при надевании голова. Разрез и застежка или завязки появились позже, но все же до XIII в. В большинстве случаев это был "прямой” разрез посредине груди, но встречались и косоворотки. Вырез ворота мог быть округлым или четырехугольным. Застегивался ворот на небольшую пуговицу. Эти бронзовые пуговицы часто находят в погребениях. По-видимому, были и пуговицы костяные и деревянные, а у богатых - серебряные, золотые и украшенные драгоценными камнями.

Древний покрой рубахи мало изменился до конца XVII в. - и царь носил рубаху такого же покроя, как простой горожанин или крестьянин. Разница была в материале, украшениях, количестве одновременно надеваемых рубах.

Явление Архангела Михаила Св. Иисусу Навину. Икона 2-й четв. XIII в. Москва. (Успенский собор Московского Кремля). Обратите внимание на чулки, расшитые ромбиками с точкой в центре. Возможно это специальные многослойные чулки с мягким наполнителем, для плотности простеганные и проклепанные.

Явление Архангела Михаила Св. Иисусу Навину. Икона 2-й четв. XIII в. Москва. (Успенский собор Московского Кремля). Обратите внимание на чулки, расшитые ромбиками с точкой в центре. Возможно это специальные многослойные чулки с мягким наполнителем, для плотности простеганные и проклепанные.

Древнейшее название мужских штанов, по-видимому, гачи, но было и другое - ноговицы, которое могло означать как штаны в целом, так и наголенники. Его упоминает цитированное нами выше письмо митрополита Киприана (1378 г.) о том, что его слуг ограбили княжеские слуги "и до ногавиц, и сапогов и киверов не оставили на них”. Позднее встречается и название "штаны”, а общее название одежды "порты” постепенно приобретает, как мы уже говорили, и более узкий смысл - штаны, портки.

Древнерусские штаны были узкими, с нешироким шагом и поясом на вздежке - гашнике; носили их заправленными в сапоги или онучи (при черевиках), поэтому мы не знаем, насколько ниже колен были штаны. На всех изображениях они облегают ногу.

Нижние порты должны были быть из тонкой материи - холщовые или шелковые, верхние-из более плотных цветных материй - сукна а иногда шелка, бархата, даже золотных материй, позднее-плиса и из козьей шерсти или меха. Верхние штаны могли украшаться разного рода декоративной аппликацией или накладными деталями.

До конца XVII в. штаны горожан по покрою не отличались от крестьянских и, по-видимому, не имели карманов; все нужные мелкие вещи горожанин носил на поясе, привешенными непосредственно к ремню, или в специальной сумке - калите.

Вероятность ношения чулок на Руси достаточно высока наряду с использованием штанов и нагавиц (это чулки без стоп). По крайней мере, можно привести более тысячи изображений мужского костюма, где штанины (чулки) очень плотно облегают ноги. Среди них много таких, которые в отличие от западноевропейских поверх носят сапоги или обмотки (а это косвенный признак открытой ступни, поскольку, всадники, например, знают, что штанины брюк надо прихватывать, иначе на скаку они ползут вверх – в этом, по всей видимости и есть функциональное назначение обмоток, которые чаще всего изображаются именно на воинах). И наверное одно изображение с чем-то похожим на шаровары – и то на грешниках, которые часто ассоциировались с "сарацинами". С другой стороны имеется много изображений в целом со стопой, т.е. по всей видимости, именно чулок. Можно отметить, что и в З. Европе, по всей видимости, в рассматриваемый период штаны не были какой-то редкостью.

Существует летописное новгородское сообщение о Липицкой битве (1216 год). Перед атакой новгородцы снимают сапоги и порты, а смоляне только снимают сапоги и закатывают порты. Новгородцам, видимо, пришлось снимать шоссы, названные в летописи портами - таким образом и смоляне и новгородцы шли в бой одинаково – босыми ногами – так удобнее забираться в гору по скользкому сырому склону.

На XIV в. есть печать Кейстута, на которой воин явно в раздельных шоссах. Литва - южный сосед Новгорода. Литовские князья и их воины часто в этот период служат в Новгороде. Сохранился ряд упоминания о том, что новгородцы-чиновники XIV-XV вв. брали у ганзейских купцов подарки (взятки) в виде готового немецкого платья. Ходить в немецком платье было социально престижным. В немецкий костюм этого времени входят шоссы. Т.е. в Новгороде они были.

Выкройка западноевропейских чулок XIII-XIV вв. из книги Nockert, Margareta. Bockstenmannen, Och Hans Drдkt. Halmstad och Varberg: Stiftelsen Hallands, 1985.

Выкройка западноевропейских чулок XIII-XIV вв. из книги Nockert, Margareta. Bockstenmannen, Och Hans Drдkt. Halmstad och Varberg: Stiftelsen Hallands, 1985.

В первый период развития городов рядовые горожане, как и крестьяне, носили меховые, валяные и плетеные шапки различных фасонов. По изображениям на фресках киевского Софийского собора и на русальских браслетах, о которых уже говорилось, известны островерхие, высокие, с несколько свисающими (обычно назад) концами клобуки или колпаки, в которых изображали скоморохов и гусляров. Возможно, это ритуальные головные уборы.

Хорошо известны по изображениям также полусферические, с меховой опушкой шапки, составлявшие важнейшую регалию князей. Фасон этот оказался чрезвычайно устойчив. Получив в XIV в. в подарок золотую тюбетейку бухарской работы, московские князья велели приделать к ней соболью опушку, так что тюбетейка стала похожей на традиционную княжескую шапку и только тогда превратилась в великокняжеский, а затем царский венец, по образцу которого вплоть до XVIII в. делали венцы русских царей.

Большое значение придавалось также прическе и убранству лица. Мужчины в первый и второй периоды развития городов (в IX-XV вв.) носили относительно длинные (иногда до плеч) волосы, которые причесывали по-разному (например, в Новгороде заплетали в одну косу) или подстригали, как говорили позже, "в кружок” и "в скобку”. В областях, соседствовавших с Украиной и Польшей, выбривали на макушке "гуменцо” даже в XIX в. В XVI-XVII вв. в среде городской знати распространился обычай коротко стричь волосы, связанный с ношением тафьи.

Представление о том, что все мужчины в допетровское время обязательно носили бороды, кажется преувеличенным. До XVI в. ношение бороды, как и темный цвет одежды, не было обязательным даже для духовенства. На древних книжных иллюстрациях часты изображения безбородых мужчин (в частности, новгородский биричь - лицо должностное - также без бороды). Все же бороду до XVIII в. носило, видимо, большинство мужчин.

Древнерусские головные уборы:

а - XI в. ("Изборник Святослава"); б - XI в. (изображения на лестнице Киево-Софийского собора); в - XII в.; г - XIII в.; д -XIV в. (из рисунков в рукописях Х1-Х1У вв.); е - XV в.; ж, з -XVI в. (по В.А. Прохорову); и - гравюра (ГИМ)

XIII. СТРОЙ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ

(продолжение)

Как в своих жилищах и постройках Древняя Русь обнаруживала много своеобразного вкуса и соответствия с окружавшей природой, так своеобразна была она и в одежде своей, хотя многое заимствовала у других народов, особенно у византийцев по части дорогих тканей и украшений. Основную одежду составляли полотняная сорочка или рубашка и узкое нижнее платье, запущенное в сапоги. Поверх сорочки надевались "свита", или "кожух". Это было платье с рукавами более или менее длинное, обыкновенно спускавшееся ниже колен и подпоясанное. Дружинники и торговцы поверх свиты надевали плащ, называвшийся "корзно" или "мятль" (т.е. мантия), который обыкновенно застегивался на правом плече, чтобы оставить свободной правую руку. У простых людей сорочки и свиты, конечно, делались из грубых полотен и шерстяных тканей; а богатые носили более тонкие суконные ткани и нередко шелковые. У людей знатных, у бояр и князей, на свиту употреблялись такие дорогие привозные ткани, как греческие паволоки разнообразных цветов, синие, зеленые и особенно красные (багряница, или червленица). Подол обшивался золотой или узорчатой каймой; нижняя часть рукавов покрывалась золотистыми "поручами"; атласный воротник был также золотистый. На груди нашивались иногда петлицы из золотого позумента; кожаный пояс или кушак богатых людей украшался золотыми или серебряными бляшками, дорогими камнями и бисером. Сапоги они носили из цветного сафьяна и нередко расшитые золотой ниткой. На корзно богатые люди употребляли самые дорогие ткани, особенно оксамит. Это была привозимая из Греции золотая или серебряная ткань, расшитая разноцветными шелковыми разводками и узорами, и очень плотная. Довольно высокая шапка или, как тогда называлось, "клобук", у знатных людей имел верх цветного бархата и соболиную опушку. Известно, что князья не снимали свои клобуки даже и при богослужении. В зимнее время были, конечно, в употреблении меховые одежды, у богатых – из дорогих мехов, а у простых людей бараньи. Самое слово "кожух" по всей вероятности" первоначально означало то же, что наше "полушубок", т.е. свиту из бараньего меха. Была также в употреблении теплая шерстяная свита, или фофудья (фуфайка).

Роскошь наряда выражалось более всего в разного рода дорогих украшениях и привесках. Самым обычным и самым древним украшением Руси были гривны, или металлические обручи. Первоначально словом "обруч", по-видимому, означался браслет или прут, согнутый спиралью и надевавшийся на руку. "Гривною" назывался обруч, носимый на шее, или на гриве; у бедных это просто крученая проволока – медная или бронзовая, а у богатых – серебряная или золотая. Находимые нередко в числе других предметов древности попадаются русские гривны весьма изящной работы. Кроме гривны, носили еще на шее ожерелья, или мониста, которые состояли или также из крученой проволоки, или из цепи с разными привесками. Из последних наиболее распространенными были: металлические и финифтяные бляхи ("цаты"), спущенное на грудь подобие коня, составленное из пластинок и колец (вероятно, то, что в летописи названо "сустуг"), а в христианские времена и крест. Носились также металлические кольца на руках ("запястья"), шарообразные металлические пуговицы, пряжки для застегивания, перстни и т.п. Князья русские сверх того при парадной одежде имели бармы, т.е. широкое оплечье, шитое золотом или обложенное жемчугом, дорогими каменьями и золотыми бляхами с разными на них изображениями.

Женский наряд отличался еще большим обилием украшений; между ними первое место занимали разнообразные ожерелья, бисерные или из цветных стеклянных бус, у бедных же просто из обточенных камушков. В особенности были обычны женские ожерелья, или мониста, украшенные монетами; для чего употреблялись монеты, получаемые из разных стран, но более всего серебряные восточные деньги. Пристрастие к металлическим обручам доходило до того, что в некоторых местах женщины когда-то носили браслеты на ноге или кольцо на большом пальце ноги. Серьги были в общем употреблении; их имели даже мужчины (обыкновенно в одном ухе). Самую обычную форму серег составляла кольцом завитая проволока с тремя надетыми на нее шариками, медными, серебряными или золотыми. Головные женские уборы также обсаживались бисером или жемчугом, обвешивались монетами и другими привесками. У замужних женщин было в обычае накрывать голову "повоем" (повойником). Выше мы видели свидетельство о том, как усиливалась роскошь особенно между женщинами при их страсти к дорогим нарядам. В XIII веке летописец, вспоминая простоту быта древних князей и дружинников, говорит, что последние не возлагали на своих жен золотых обручей; но ходили их жены в серебре. Роскошь выражалась также в дорогих мехах. Известный посол Людовика IX к татарам Рубруквис заметил, что русские женщины носили платья, внизу обложенные горностаями.

Что касается волос и бороды, то Русь после принятия христианства, очевидно, подчинилась в этом отношении греческому влиянию; она покинула привычку выбривать почти всю голову и бороду, оставляя чуб и усы. На изображениях мы видим ее уже с довольно длинными волосами и с бородой; только юноши изображаются безбородые. Впрочем, обычай бриться уступал постепенно. Так, изображения князей в рукописях и на монетах XI века имеют коротко подстриженную бороду; а в конце XII века видим у них уже длинную бороду, по крайней мере на севере (изображение Ярослава Владимировича в Спас-Нередицкой церкви).

Вооружение Древней Руси было почти такое же, как и других европейских народов в Средние века. Главную часть оружия составляли мечи, копья, или сулицы, и луки со стрелами. Кроме прямых обоюдоострых мечей, употреблялись и сабли, то есть с кривыми восточными клинками. Употреблялись еще секиры, или боевые топоры. Между простым народом было в обычае иметь при себе нож, который носили или за поясом, или прятали в сапог. Оборонительное оружие, или доспех, составляли: железная броня, преимущественно кольчужная, а иногда дощатые латы ("папорзи"); далее, железный шлем воронкообразной формы с кольчужной сеткой вокруг шеи и большой деревянный щит, обшитый кожей и окованный железом, широкий наверху и суживающийся к низу, притом окрашенный в любимый Русью красный цвет (червленый). Помянутый выше спиральный обруч, вероятно, служил не только украшением, но и защитой для руки. У знатных людей обручи были золотые или серебряные позолоченные. (На что указывает известная присяга старшей русской дружины при заключении Игорева договора с Греками.) Лучшее, дорогое оружие получалось путем торговли из других стран, из Греции, Западной Европы и с Востока. Так, "Слово о полку Игореве" воспевает шеломы латинские и аварские, сулицы ляцкие, а мечи называет "харалужными", то есть из восточной вороненой стали. У князей и бояр оружие украшалось серебром и золотом, особенно шлемы, на которых отчеканивались нередко лики святых и другие изображения. На шлем надевался иногда меховой чехол, или "прилбица". Тулы (колчаны), вмещавшие стрелы, также покрывались иногда мехом. Седла и ременная конская сбруя украшались металлическими бляхами и разными привесками.

Стремена у князей, по-видимому, бывали позолоченные ("Вступи Игорь князь в злат стремен", говорит "Слово"). Верховая езда уже потому была в общем употреблении, что она служила главным средством сухопутного передвижения; на "колах" (то есть на телеге) и на санях перевозили тяжести, а также женщин, людей немощных и лица духовные. Любопытно, что в составе конской упряжи источники не упоминают о дуге; возница сидел верхом на запряженном коне; о чем свидетельствуют и некоторые рисунки в рукописях того времени .

Источниками для изучения русских одежд служат древние фрески и рукописи, каковы особенно: фрески Киево-Софийские, Спас-Нередицкие, Староладожские; рукописи: Святославов сборник, житие Бориса и Глеба и др. Пособия: Срезневского "Древние изображения свв. князей Бориса и Глеба" (Христиан. Древности, изд. Прохорова. СПб. 1863). "Древние изображения Владимира и Ольги" (Археологич. Вестник. М. 1867 – 68). "Древние изображения князя Всеволода-Гавриила" (Свед. и заметки о малоизвест, памятниках. СПб. 1867). Прохорова "Стенная иконопись XII века в церкви св. Георгия в Старой Ладоге" (Христиан. Древности. СПб. 1871) и "Материалы для истории Русских одежд" (Русские Древности. СПб. 1871). Далее для наглядного знакомства с украшениями русской одежды представляет богатый материал множество разнообразных металлических вещей, добытых раскопками курганов или случайно найденных в земле. Кое-где сохранились, между прочим, и остатки самых тканей. Из множества заметок об этих находках укажу: "О великокняжеских убранствах, найденных в 1822 г. близ с. Старая Рязань". СПб. 1831. О тех же находках, с рисунками, см. письма Калайдовича к Малиновскому. М. 1822. Гр. Уваров о металлических украшениях и привесках, найденных в Мерянской земле ("Меряне и их быт" в Трудах первого Археологич. съезда. То, что автор относит здесь к Варягам, мы считаем недоразумением и относим к Руси). Филимонова "Древние украшения великокняжеских одежд, найденные во Владимире в 1865 г." (Сборник Москов. Об. Древнерус. искусства. 1866 г.). О том же владимирском кладе см. Стасова (в Известиях Петерб. Археологич. Об. Т. VI). Между прочим, г. Стасов замечает, что найденные при этом остатки шелковых одежд отличаются узорами византийского стиля, а золотые и позументные имеют затканные шелком фигуры фантастических животных того же стиля и соответствуют таковым же скульптурным изображениям на Дмитровском соборе во Владимире (130 стр.). Эту статью, дополняет заметка владимирского археолога Тихонравова (ibid. стр. 243). Он говорит, что в ризницах Владимирского Успенского собора хранятся лоскутки княжеских одежд, снятых при открытии их гробниц. Между прочим, в гробнице Андрея Боголюбского найдена шелковая материя с вытканными на ней узорами, травами и обращенными друг к другу львами, которые совершенно сходны с изваянными изображениями львов на наружных стенах Дмитриевского собора. Н. П. Кондакова "Русские клады". СПб. 1906. Тут о бармах и других украшениях княжеской одежды. Его же "Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века". СПб. 1906. Тут описаны 5 византийских миниатюр, найденных в "Кодексе Гертруды", или рукописной латинской псалтири, находящейся в Ломбардии. Автор полагает, что эти миниатюры исполнены во Владимире-Волынском незадолго до безвременной кончины князя Ярополка Изяславича, которого мать, бывшая польская княжна, носила католическое имя Гертруды. Для сравнения приводятся изображения на стенах Киево-Соф. собора и Спас-Нередиц. ц., миниатюры изборника Святослава и т.д. Максимович слово "фофудья" объяснял греческой тканью, из которой шились кафтаны с поясами, или "фофудаты" (его Соч. III. 424.). А слово "прилбица" он объяснял меховой шапкой (ibid). См. об этом слове в моих Исторических сочинениях. Вып. 2-й. Там же моя заметка об обычае князей вешать свои одежды в храмах, по поводу вопроса о "Златых вратах" Владимирского Успенского собора, Тип Киевской серьги, см. Археологические известия и заметки. 1897. № 3, стр. 74. Прозоровского "Об утварях, приписываемых Владимиру Мономаху" (Зап. отд. рус. и славян. Археологии. III. 1882). Для русского княжеского быта любопытно также исследование проф. Анучина "Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда" (Древности Моск. Археол. Об. XIV. 1890). Его же "О формах древних русских мечей". (Труды VI Археологического съезда. Т. I. Одесса. 1886).

1. Через историю русского костюма показать жизнь человека, рассказать какую роль в ней играла одежда.

2. Учить по одежде определять эпоху, в которой жил человек, его социальный статус.

3. Познакомить детей с новыми словами, с названиями деталей старинной русской одежды.

4. Учить детей видеть историю в предметах, которые нас окружают.

5. Развивать образное мышление в устной работе.

На предыдущем уроке мы говорили об одежде. Напомните, для чего нужна одежда человеку? (Ее назначение: не только греет, защищает, украшает человека, но и показывает его место в обществе.)

Задание- игра “Одень куклу”.

Выбрать древнегреческую и древнеримскую одежду и одеть бумажную куклу. (Приложение 1 (pril1.zip)) (Древняя Греция: хитон, гиматий. Древний Рим: туника, тога).

Почему у древних греков была такая открытая одежда? (Т.к. теплый, мягкий климат)

Могла ли привиться римская одежда в других странах? В Европе? (В Европе суровый климат и такая одежда была бы холодной и неудобной)

На Руси климат тоже был не жаркий – долгая зима и прохладное лето-, жил другой народ со своими обычаями и традициями. Поэтому одежда жителей Древней Руси была совсем другой. А какой она была – об этом мы поговорим на сегодняшнем уроке, его тема: “Как одевались на Руси”. На уроке мы узнаем как менялся костюм в разные века. Посмотрим, какую роль в жизни русского человека играла одежда.

1. 1.“По одежке встречают…” Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, женат – ли, замужем – ли, богат, или беден.

Это позволяло сразу решить как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.

2.А называли в древности русские одежду – “одёжа”. И главной одёжей была русская рубаха. Предки считали, что одежда -это оберег . (слово “Оберег” выноситься на доску) оберег – значит оберегает. От чего оберегает? От непогоды, укрывает от “сглаза”, от воздействия злых сил. Поэтому все уязвимые места человеческого тела были спрятаны: Древние рубахи обязательно были длинные – ниже колена, имели почти закрытый ворот, длинные рукава до запястий.

Рубахи носили все: девочки и мальчики, юноши и девочки, мужчины и женщины, богатые и бедные.

2. Мужская одежда Х в.

По ходу рассказа, учитель вывешивает рисунки на доску в определенном порядке. (Оформление доски представлено в Приложении 2).

<Рисунок 1> Крестьянскую рубаху шили из холста. Носили её на выпуск и подпоясывались узким поясом или цветным шнуром. Была одновременно и верхней, и нижней одеждой.

<Рисунок 2> Так как одежда была праздничная и будничная, то на рубаху в особых случаях надевали зарукавья (все подчеркнутые слова выноситься на доску) и съемные круглые воротники.

Рисунок 1

Рисунок 2

Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Порты или штаны были неширокие, суженные книзу, завязывались на поясе шнуром.

3. Женская одежда крестьян.

Женщины тоже носили рубаху, но она была длинной, до ступней (как платье) с длинными рукавами. Ворот и низ рукавов украшали вышивкой. Рубашку шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом.

<Рисунок 3> Поверх рубахи надевали понёву – юбку, состоящую из 3-х несшитых прямоугольных кусков ткани, укрепленных на ремешке. Понёва – означало кусок ткани, завеса. Она была короче рубахи, и спереди ее полы расходились. Ткань для понёв была пестрая, с клетчатым узором (по клеткам можно было угадать деревню, откуда приехала женщина).

Чем занимались крестьяне? Они работали, и во время работы можно было подвернуть углы понёвы и засунуть за пояс, чтобы не мешали движениям.

<Рисунок 4> верхней одеждой была запона – накладная одежда, несшитая по бокам. Запона была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу.

Рисунок 3

Рисунок 4

Береста – верхний слой коры содранный с березы. Его разделяли на полоски и плели лапти. (Показ лаптей: из осины лапти светлые, из березы – желтые) Но брали кору не только березовую, но и липовую, и осиновую, и других деревьев. В разных местностях плели разными способами (с бортиком и без).

Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок или веревок. Одевались они не на голую ногу, а на онучи – длинные до двух метров куски ткани.

Практическая работа: одевание онучей и лаптей на ученика.

Рассказ во время одевания:

Онучи обматывались вокруг ноги определенным способом, покрывая низ штанов. Плетение лаптей считалось легкой работой, которой мужчины занимались буквально между делом. Но лапти не долго служили. Зимой они пронашивались за 10 дней, после оттепели – за 4, летом в поле – за 3 дня. Собираясь в дальний путь с собой в дорогу брали много запасных лаптей. Есть пословица: “В дорогу идти – пятеры лапти плести”.

А купцы и знатные люди носили сапоги.

5. Одежда знатных людей.

<Рисунок 5> Женщины богатые, знатные на рубашку надевали одежду называемую свита. Она была с широкими рукавами. В холодное время носили плащи.

<Рисунок 6> Ученые узнали из рукописных книг о том, какая была одежда у князя (князь – правитель области, предводитель войска).

На князе свита зеленого цвета с золотыми зарукавьями. Синий плащ корзно с золотой каймой (такой плащ носили только князья) на красой подкладке. На голове – круглая шапка с мехом. На ногах – зеленые сапоги из очень мягкой кожи.

Рисунок 5

Рисунок 6

6. Повторим, что было общего в одежде крестьян и богатых, знатных людей? (Все носили рубахи)

Были рубахи повседневные и праздничные.

Повседневные рубахи почти не украшали – только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу злым силам.

На свадьбу, в религиозные и трудовые праздники наши предки надевали богато украшенные вышивкой рубахи. А поскольку считалось, что в праздники человек разговаривает с Богом, то и рубаха тоже как бы участвовала в этом “разговоре”, на ней языком орнамента - повторяющегося узора – были записаны все просьбы и желания человека. Женщины старательно покрывали узором ворот, манжеты, подол рубахи и рукава около плеч.

Чтение таблицы. (На доску вывешивается таблица символов)

С охранной целью носили обереги (фигурки) на шнуре или на поясе. Конь – символ добра и счастья, мудрость богов. Ложка – сытости и благополучия. Ключ – помогал сохранить и преумножить богатство. А обереги в виде оружия были чисто мужскими.

Творческое задание – каждому ученику выдаются бумажные шаблоны в виде рубахи и красные карандаши.

Объяснение задания: представим себя мастерицами того времени и “вышьем” на рубахах рисунок, запишем символами свои просьбы. Подумайте, какая будет у вас рубаха: будничная или праздничная.

(После выполнения задания, несколько учеников показывают свои работы перед классом и расшифровывают символы).

7. XV – XVII в.в.

А теперь заглянем в XV-XVII в.в. и узнаем, как одевались люди Московской Руси.

Мужская одежда.

<Рисунок 7> мужчины стали носить кафтаны . Они были очень разные. Одни короткие, другие длинные из узорчатых дорогих тканей. На некоторых делали отделку петлицами, пришивали металлические, деревянные пуговицы. На других красиво вышивали воротник и низ рукавов золотом и серебром.

<Рисунок 8> Исконно русской одеждой была шуба. Ею, как ценным подарком, награждали за хорошую службу.

Сверху шубы покрывались тканью, а подкладкой служил мех соболя, лисицы, песца. Шубу застегивали на шнуры.

На Руси зима была холодная и шубу носили все. А некоторые бояре и дворяне надевали шубу летом и не снимали ее даже в помещении, как признак своего достоинства.

Рисунок 7

Рисунок 8

8. Женская одежда.

<Рисунок 9> Богатые женщины носили летник – одежда расширенная книзу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые только до локтя, дальше они свободно свисают до пояса. Внизу их расшивали золотом, жемчугом, шелком.

<Рисунок 10> посмотрите на рисунок и скажите,как называется эта одежда? (Сарафан).

Рисунок 9

Рисунок 10

Сарафан – это платье без рукавов, надевали поверх рубахи с длинными рукавами.

Как вы думаете, чьей одеждой был сарафан, крестьянок или богатых женщин?

Дело в том, что сарафан, как предполагают ученые, изучающие историю костюма, сначала был одеждой женщин из царской семьи и знатных боярынь. Только им разрешалось носить эти наряды из дорогих заморских тканей – шелка и бархата. Сарафаны богато украшались вышивкой, драгоценными камнями.

Включается русская народная мелодия. В класс входит женщина в русском костюме.

“А сама-то величава, выступает, будто пава” . И действительно, женщина в сарафане не идет, а “выступает”, величественно и плавно.

Физминутка. Игра –хоровод на слова:

“Как на нашем на уроке, Красный

русский сарафан

Вот такой ширины, Вот такой узины,

Вот такой красоты. Подпевай скорее ты:

Сарафан, сарафан, красный русский сарафан!”

Женщина в костюме одевает душегрею. – Поверх сарафана одевали душегрею - (душу греет) короткая, широкая одежда.

9. Головные уборы. Обратите внимание на головной убор нашей русской красавицы. Называется он кокошник – это убор замужней женщины. Это был самый нарядный головной убор, его вышивали жемчугом. <Рисунок 11>

Рисунок 11

В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову теплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли, а другими способами.

Практическая работа. Перед классом шести ученицам повязываются платки, каждой особенным способом. Пример

А какие прически носили в Древней Руси?

Молодые девушки носили распущенные волосы. Но не удобно работать, стирать, готовить еду с распущенными волосами, поэтому они стягивали их налобной повязкой (показ) . Еще заплетали волосы в косу – непременно одну – в знак того, что пока холостая – одна). Две косы разрешалось плести только замужним женщинам. Их обертывали вокруг головы.

Девичья коса считалась символом чести. Дернуть за косу – означало оскорбить.

10. XVII1 в. Пропутешествуем в XVIII век.

В России становиться царем Петр I имногое меняется в государстве, изменилась и одежда.

Петр запретил боярам, всем богатым людям носить старый русский костюм и вместо него приказал мужчинам носить короткий прилегающий кафтан и камзол , длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы и сбрить бороды.

<Рисунок 12> посмотрите на этот и на прежний костюм бояр. Они совсем разные.

Представьте себе, сейчас наш президент издает указ о том, чтобы все мужчины и мальчики носили юбки и платья. А девочкам приказал бриться наголо. Понравилось бы вам? Вот и в то время указ Петра многим не нравился.

<Рисунок 13> Женский костюм отличался пышностью и богатством. Женщины носили платья с глубоким воротом, такой ворот назывался – декольте . Платья были приталенные с широкой юбкой. Носили корсажи, чтоб быть стройнее.

Обязательно одевали парик и туфли на высоких каблуках. Такую одежду должны были носить люди окружавшие царя, а кто не хотел подчиняться государственным указам – принуждали силой, штрафовали.

Всем остальным разрешили носить старо-боярскую одежду, в том числе и сарафан. Вот так сарафан стал любимым женским нарядом простого народа. (Рисунок сарафана перевешивается)

Рисунок 12

Рисунок 13

На уроке мы с вами посмотрели, как со временем менялся русский костюм.

Вопросы детям:

1. Какое назначение имеет одежда Древней Руси?

2. Все детали русского костюма “говорящие”. Что они могут рассказать?

Задание 1: по иллюстрации попробуйте определить, кто перед вами. <Рисунок 14,15,16,17>

Задание 2: из иллюстраций на доске выберите тот костюм, который вам понравился больше других и назовите все детали этого костюма.

Как и всё на свете, “говорящие” одежды рождаются и умирают. И сейчас мы носим совсем непохожую одежду на ту, что носили раньше. Но мы можем и в наше время увидеть людей, одетых а русский народный костюм. Где мы можем это сделать? (На народных праздниках, на концертах, в кино).

Некоторые элементы русского народного костюма используются в современной одежде. (Летом носим сарафаны, одеваем платки, шали, рукавицы, вышивка и т.д.)

Рисунок 14

![]()

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Что интересного узнали на уроке?

Домашнее задание:

1. Текст в учебнике на с. 63, ответить на вопросы.

2. Отгадать кроссворд (выдается каждому ученику). В нем зашифрованы названия элементов Древнерусской одежды.

Список литературы.